(Spec : [CPU]Pentium 100MHz / [HDD]540MB→2GB / [MEM]3.6MB→192MB)

1998年頃入手:

いじくるページ

(Spec : [CPU]Pentium 100MHz / [HDD]540MB→2GB / [MEM]3.6MB→192MB)

1998年頃入手:

それまでメインマシンとして使っていたPC-486MVは、メモリ増設やODP装着によるクロックアップなど、数々の延命策を施して命脈を繋いでいたのだが、徐々に巨大化していくOSから要求される処理をこなすには力不足となる一方だった。しかもODPを載せて以降OSの挙動が不安定になり、毎日使っていると1日おきくらいのペースで例外0Eエラー(いわゆるブルースクリーンみたいなもの)になってOSがハングアップしてしまう。

流石にこれでは使い勝手が悪すぎるので、ぼちぼちもっと上位機種が欲しいと思うようになったのだが、このPC-486MV以降に登場したEPSONの98互換機はだんだん時代にそぐわないものとなっていて、新しいモデルがリリースされても売れ行きが悪かった。ゆえに中古市場にもあまり出回っていない。

PC-9821シリーズは勢力を拡大しつつあったPC/AT互換機に対抗するため、PC/ATアーキテクチャを一部取り入れて互換性を持たせたシリーズだったが、9801シリーズ初代から続く旧機種との互換性の維持という足かせから決別できなかったため、Windowsマシンとして使うには立ち位置が中途半端だった。そのうえ様々な互換機メーカーが群雄割拠し、競争の激しいPC/AT互換機と比べたらかなり高額だったので、9801のDOS資産を使い続けたいユーザー以外からはそっぽを向かれてしまった。

こうしてPC-98×1シリーズはWin95発売以降どんどんシェアを失っていくことになる。

で、そうした状況下でPC-9801互換機メーカーであるEPSONはどうしたかというと、引き続きPC-9801互換機を作り続けていた。9821の互換機ではない。しかも9801シリーズに設定がなかったPentium搭載モデルをリリースしたのだ。それがこのPC-586シリーズである。PC-9801互換機であるにもかかわらずPC-9801に設定のないPentium搭載モデルという不思議な立ち位置のPCでもあった。

あくまでPC-9801の互換機であると言う立ち位置なせいかPCIスロットなどは搭載されていなかったが、32bitバス上にグラフィックチップを配置するなど、PC-9801シリーズよりもWinOSに対して親和性の高い設計が採用されている。PC-9801と9821の違いは32Bitバスの有無で分けられるのだが、PC-586は32Bitバスを搭載している。じゃあ9821互換機じゃん、という気もするがあくまで9801互換機である。と言うかNECもEPSONももはやその辺はどうでも良かったんだろうな。。。

自分としては未だにMS-DOSの資産があるので、これをWindowsアプリで代替できないうちはAT互換機へ完全移行することが出来ない。でもモアパワー状態であったのでレアものであることを承知しつつPC-586シリーズの中古を探していた。

PC-586シリーズはPentium 120MHzCPUを搭載するPC-586RJを筆頭に、100MHzCPU搭載のRX、90MHzCPU搭載のRAなど、いくつかラインナップがあった。もちろん購入するからには最高峰モデルであるRJを入手したいところだったが、これは末期中の末期モデルでほとんど売れなかったからか、はたまた中古市場に出てもすぐに買い手がついてしまうからかいくら探しても見つからなかった。

そうした中、このRXが売られているのを見つけた。値段は本体のみで11万くらいだったかな。RJが出て来るまで待とうか悩んだが結局妥協してこれを買うことにした。

このPCは当時EPSONが提唱していたUpGradeMultiに基づいたモデルだったのでリッチな拡張性がウリだった。それは後述する。

デザインはPC-486MU辺りのモデルから採用されたものが踏襲されており、シンプルでスマートな印象だ。

グラフィック機能は32Bitバス上にサブボード形式でVRAM(2MB)が標準搭載されていて、PC-9801シリーズが高解像度(ハイレゾ)に標準対応していない中、高解像度での表示が可能で描画も高速だった。

このPCにEPSON版のWin95をインストールして使っていたのだが、流石にPentium 100MHzの性能はダテじゃなくWin95で使う分にはノンストレスだった。

ただ、当時既に最新OSはWin98になっていて、Win95も間もなく陳腐化し始めた。

本体スペック的にはWin98でも充分に動く性能を持っていたのでWin98にアップグレードして使い続けたかったのだが、EPSONが486/586シリーズ用のWin98は作らないと発表したことで見捨てられてしまった。

まぁ、元々EPSON PCを使用しているユーザーは全世界のパソコン所有者の数からしたら微々たるものであり、そのくせ専用版を作らなければならなかったわけだから開発コスト的に見合わなかったのだろう。そもそもWin98を動かすとしたらPentiumCPUはほぼ必須条件となる。だが上述のとおりPC586シリーズはあまり売れていないから、頑張って開発しても殆ど売れないのが目に見えている。仮に専用版を開発したとしてもそうしてまでEPSON PCを使い続けたい、という人はもはや酔狂なEPSON信者くらいのものだろうから、切り捨てても大した影響はないと判断したのだと思う。

これには、自分もぼちぼちEPSON信者としての潮時を迎えていることを認識せざるを得なかった。

熱狂的なEPSONユーザーの中には、NECのPC9821用のWin98をあれこれチートさせることでインストールに成功した人もいたようだが、自分は流石にそこまで頑張ってアップグレードしようという気にはなれず、結局PC-586RXを最後に98ユーザーを卒業するのであった。

とは言っても98資産でまだまだ使っているものもあったので、後継マシンを購入した以降も結構長い間サブマシンとして使い続けていた。

このPCは前述のとおりPC-9801互換機とは思えないポテンシャルを秘めていた。

標準スペックこそメモリは7.6MB、VRAMは2MBという、Windowsで使うには平凡なスペックだったが、メモリは最大192MB、VRAMはチップを載せ変えることで4MBまで増やせる拡張性を備えていた。

しかもEPSON PCに代々受け継がれてきたオンラインでのCPUクロック切り替え機能もしっかり継承していたので、自分の古いDOS資産も問題なく動かすことができ、守備範囲の広いPCでもあった。

というわけで、だいぶ前振りが長くなったがPCを紹介したい。

まずケースを開けたところの写真を撮ってみた。写真左側が前面になる。ご覧のとおり無駄なくみっちりと詰まっている。

右上が電源ユニット、左上はCD-ROMドライブである。純正は4倍速だったかな。買ってすぐにCD-RWドライブに入れ替えてしまったので覚えていない。

CD-ROMドライブの下にはHDDが格納されている。一般的なIDE仕様のHDDだったので市販品の大容量HDDを買ってきて付け替えることも可能だったが、DOSのバージョン6.2でもフォーマットコマンドが認識できるのが2GBまでだったので、2GBのドライブに入れ替えてある。

右下の空洞は拡張スロット。その下に見える基盤がVRAM(PCSKB5)である。この基盤はドーターボードになっていて、VRAMを増やしたい場合は4MB版のPCSKBに交換することが可能だった。VRAMを4MBにしたらさぞ快適だと思うが、とにかく出物がなかったので結局チャレンジできずじまいだった。もっとも標準仕様の2MBの物もチップに高速動作で定評のあったS3社の物が使われていて、32Bitバス接続だったこともあってゲームなどをやらない限り何のストレスもなく使えた。

Cバスの拡張スロットは3スロットでNECと較べると1スロット少ないのだが、内蔵の拡張ポート類が豊富だったのでCバスでの拡張が必要なデバイスがあまりなく、このスロットが埋まることはなかった。

左下のリボンケーブルが乗っている機器がフロッピーディスク。その下にSIMMスロットが6本あり、32MBのSIMMを6枚取り付けることで最大192MBまでメモリを増やすことが出来た。

Win95でも最低8MB、32MB載せたら快適に動くと言われていた時代である。192MB乗せてもただのオーバースペックになるだけではないかと言う気がしなくもないが、グラフィックを扱う人などには喜ばれたかもしれない。

SIMMの次世代となるDIMMが一般的になる頃には、SIMMは捨て値で売られるようになっていたので、適当に見繕って6枚取り付けてみた。

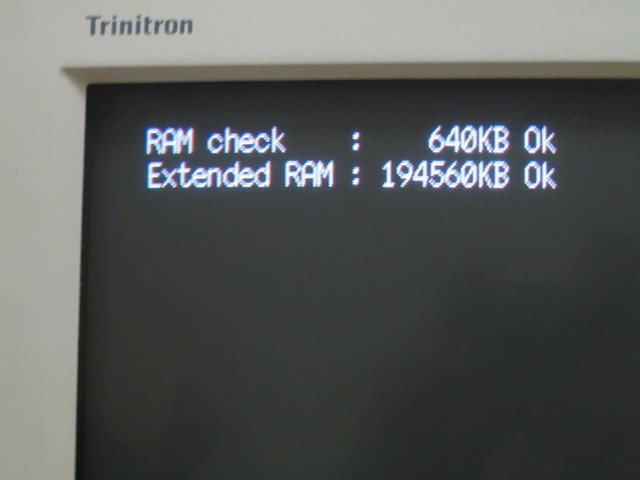

なぜか鳥肌が立った。194560KB(192MB)という2桁くらいとび抜けた数字は、なんかバグったものを見せられているようだった。

PC-9801シリーズでこんな数字を見るなんて数年前は考えられなかったのだ。

このRAM checkとExtended RAMの表示は、BIOSが起動する前のセルフチェックによるメモリカウントの結果を表示しているもので、かなり昔のPCから電源を入れたらまずこの数字を見せられていた。そしてExtended RAMはたいていの場合1024KBだったのだ。桁が3つ違う。

自分がWindowsに徐々に移行するのと歩調を合わせ、このPCの出番も徐々に少なくなっていった。9801時代の資産もほぼ使うことがなくなってしまったので最終的に手放してしまった。