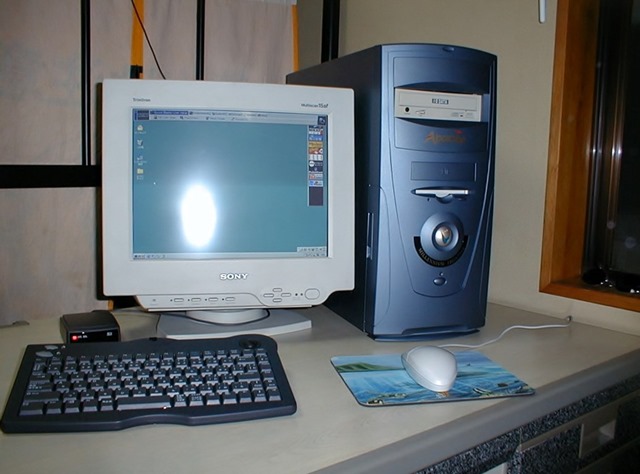

[DigiItem-20] 自作機 APACHE(アパッチ)

(Spec : [CPU]Celeron 300A MHz / [HDD]2GB(多分) / [MEM]16MB(多分))

1999年頃構築:

Windows95が発売された当時は自分にとってWindows上でないと出来ない処理というのはインターネットとEmailくらいしかなかった。どちらもないと困るものでもなかったのでWindowsを導入するメリットが見いだせず、長らくPC9801系列のPCをDOSで使い続けていた。

それから何年かした頃にはだんだんとWindows上でやりたいことが増えてきたので、PC-486MVやPC-586RXなどを購入してそこにWindowsをインストールして使うようになったが、DOS資産も残っているので引き続きPC9801系列のPCを使い続けるつもりだった。

当時DOS/Vと呼ばれたPC/AT互換機は特許を持っているIBMがアーキテクチャが公開していたので、多種多様なメーカーが互換機と呼ばれるものを作っていた。そのうちNECも含めた国内のメーカーもこぞってPC/AT互換機を作り始めた。

もちろんその仕組みさえ分かれば誰でも作ることが出来たので、それをビジネスにしたショップブランドなんてものも出てくるようになった。

地下鉄サリン事件の実行犯として知られる某宗教団体もショップブランドを展開していたっけ。

その頃自分はマイクロソフト社の委託でWindows95のスタートアップ電話窓口の仕事をしていたのだが、そのブランドのPCを買った人からの問い合わせを受けたことがあった。相手は上手くインストールが出来ないと言うのだが、話を聞いているとハードウェア側に問題があるようだったので、メーカーにご相談くださいという回答をした。だが相手は、このPCはそのショップで買ったもので聞くに聞けないんだよなぁ。。。みたいな泣き言を言いだした。

地下鉄サリン事件の後、教祖を含めた教団幹部が相次いで逮捕されたため、ショップも閉店に追い込まれ、もはや問い合わせが出来なくなっていたのだ。そんなメーカーのPCを所有していることを告白するのは勇気が要った事だろう。だが、こちらで助けてあげられることはないんだよなぁ。。。問い合わせてきた人が信者なのかどうかは分からないが高い勉強代となってしまったようで、流石に少しかわいそうになったことを覚えている。

脱線した。

そんなわけで雨後の筍の勢いでPC/AT互換機メーカーが現れ、競争が激しくなるなかで価格はどんどん下がっていた。NECが発売していたPC-9821シリーズとの価格差は広がるばかりで、もはや一般ユーザーにとってNECのPCを買わなければならない理由を探す方が難しいくらいになっていった。

ただ、NEC PCには唯一PC/AT互換機にはない魅力があった。それは本体のデザインである。最初からパッケージングされたデザインなので、見た目が非常にスマートだった。一方のPC/AT互換機は様々なパーツを寄せ集めて組み立てるものだから、どうしても汎用的な設計にせざるを得ずイケてないデザインのものが殆どだった。それでも富士通FMVなどは頑張っていた方だとは思うが、ショップで販売されているPCなんかは殆ど愛嬌のない物ばかりだった。

自分はこれまでEPSONのPCを使い続けてきたが、世の中の主力OSがWindows98になる頃には流石に時代遅れを認識せずにはいられなくなってきた。EPSON PCにはWindows98をインストールすることが出来ないので、Windows98環境を導入するにはPC/AT互換機へ移行するしかない。とはいえDOS資産の利用に限って言えば今使っているPCで十分だったりする。

もうひとつ、上述のPCケースのデザインが導入を躊躇わせた。まぁ富士通のPCを買えばその辺はクリアできるのだが、NECよりは安いと言ってもメーカー製のPC/AT互換機だから、ショップブランドや自作機と比べると高くて手が出ない。でも不細工なケースを自分の部屋に置くのはセンチメントが許さない。。。

ところがある日ふらりと立ち寄ったパーツショップに置かれていたケースに目が留まった。それが上の写真のケースである。無愛想なケースが多い中で自作PC用のケースとしては案外健闘している気がした。まぁちょっとゴテゴテしている気がしないこともないが。

で、このケースなら視覚的センチメントも刺激されないので、思い切って自作PCを組み立ててみることにした。

ちなみにケースにはApacheというロゴがついていたので、このPCにはApacheと名付けた。

自作PCなのでケースの中に収まる各種のコンポーネントは全て自分でチョイスすることができる。即ち出来るだけ安いパーツを選択して安価なPCを組み上げるもよし、ハイスペックなパーツを揃えてハイパーマシンを構築するもよし、である。もちろん自分は富士通のPCすら買えないような貧乏人なので、お安めコースで。

まずCPU。当時はCeleronが出始めた時期だった。CeleronはPentiumからキャッシュを省略したもので、同一クロックで比較すると処理能力はやや劣るがその分価格が安かったのでかなりヒットしたCPUである。

ヒットしたのは安いからだけではなかった。

マザーボード側のベースクロックを変えることでCPUのパッケージに表示されているクロック以上の周波数でCPUをドライブさせる、いわゆるオーバークロックというテクニックがある。Celeronは比較的耐性(オーバークロック耐性)が高いCPUとして知られていた。もちろんメーカーが保証していることではないので自己責任なのだが、オーバークロックすることで安価なCPUでもワンランク上のCPU並みに動作するPCを作り上げることができる可能性があり、チューンナップ魂を刺激される点も込みで多くの人がオーバークロックにチャレンジするために買い求めたのだった。

自分はオーバークロックへのこだわりはなく、それまで使っていたPentium 100MHzより高性能なら何でも良かったので、店で安く売られていたCeleronの300MHzを購入した。このCPUは写真のようにファミコンのカセットのような形状をしていて、Slot1タイプと呼ばれるものだった。同じクロックでも他のものより少し価格が安かった。

と言ってもちょっとくらいは試してみたい気もしたので、マザーボードはオーバークロック対応を謳っているものから選んだ。ただ多くの場合、ベースクロックを変更する際にはマザーボード上のジャンパー設定をいじくらなければならなかった。マザーボードは海外製のものしかなく、英語ドキュメントを読みながらジャンパー設定を行える自信は全くない・・・と思ったらクロック設定がBIOS画面上から行えるABIT(エイビット)というメーカーのマザーボードを見つけた。画面上で設定するだけなら困難はなさそうだったので、これを選択。

その他のパーツについては特筆するようなものは選んでいない。メモリもHDDも安価でそれなりのものにしたはずである。ただ、キーボードはちょっと興に乗ってワイヤレスタイプの物を買ってみた。ケーブルがなければ見栄えもよいだろうと思って。

で、それらを一式組み付ける。コネクタ類は全て繋ぐべき場所が指定されていてコネクタの形状も決まっていたので、作業自体は何の困難もなく完了できた。最初は標準ベースクロック状態のままでOSをインストールして問題なく動くことも確認。

暫くそのままランニングさせて安定稼働していることが確認できたので、オーバークロックにチャレンジしてみることにした。オーバークロックはマザーボード上の動作クロックであるベースクロックの倍率を変更することで設定する。即ちベースクロックを66MHzの2倍で動かせばCPUも所定の周波数の2倍で動こうとする。これにCPUが耐えられればクロックアップ成功だが、耐えられないと挙動が不安定になったりOSが起動しなくなったりする。

挙動が不安定になるのは多くの場合CPUの熱暴走である。だったらCPUを冷やせば良いよね、と言うことでCPUファンを高性能なものに交換したり、ケースを開けっぱなしにして通気性を良くしたりすることでCPUが熱暴走をしないようにさせるのが一般的なチューンナップテクニックだったが、こだわる人になるとCPUをペルチェ素子で冷却してみたり、いっそのこと水冷にしてみたり、挙句の果ては液体窒素で冷却するなんて人もいた。そこまで投資するなら高価なCPUを買った方が安い気もするのだが、もはやそういう問題ではないのだろう。

ただし、そこまで頑張ってもそもそもCPU側にオーバークロック耐性がないとどんなに頑張っても頭打ちになってしまう。だから何個もCPUを買って耐性の高いCPUを探し出してチャレンジするブリーダーのような人もいて、まぁ奥が深い世界なのだが、たいていの場合2倍駆動程度が上限だったように記憶している。

もちろん自分の場合そういう世界を狙っている訳ではなく、基本的には安定稼働至上主義だ。だからちょっとやってみて駄目そうならすぐ元に戻す前提である。そんなわけで画面上でいくつかの倍数に設定して試してみたところ、450MHzまでは動作したがそれより上のクロックを指定したらOSが起動しなくなってしまった。

1.5倍か、期待値よりだいぶ低空飛行だったな。。。まぁ放熱などの対策も特にしなかったしそんなものか。わざわざ洒落たケースを購入するくらいだからケースを開けたまま運用するなんて考えられない。だから1.5倍モードでステイ。まぁそれでもCeleron 450MHzのCPUは300MHzよりも高いので、それと同等の性能がタダで手に入ったと思えば御の字である。

ちなみにそれから暫くして、そもそもSlot1タイプはあまりオーバークロック耐性が高くないCPUだと言うことを知った。その辺の考察は今日の必ずトクする一言というサイトに詳しいので、興味がある方は参照されたし。

とりあえず1.5倍動作だが、標準倍動作でも従来の100MHz CPUで動いていたOSと比べれば快適さは雲泥の差だった。結果としてこの自作マシン構築を機にEPSON信者から足を洗ったのだった。

ちなみに購入したワイヤレスキーボードはキー入力がワンテンポ遅れるのと、無線故電池の消費量が半端なく使い勝手がどうにも悪かったのでほどなくワイヤードキーボードにリプレースした。