[RentaCar-60] FOMM ONE

2023/11/21

職場の業務で大宮に出かけた際、道すがらの大きな駐車場にEVが並べて停められているのが見えた。一目でそれがカーシェアリングだと分かったが、自分は普段カーシェアリングはほとんど使わないので、そんなのがあるんだくらいの気持ちで眺めながらその駐車場を素通りした。

だが、作業中にふとEVってまだ乗ったことがないからちょっとだけ借りてみるのも面白そうだなと考えた。ネットで検索してみるとそのカーシェアリングはENEOSとOpenStreetが実施主体となる、さいたま市のシェア型マルチモビリティの実証実験であるそうだ。予約手配はHELLO MOBILITYというアプリを用いて行うとのこと。まぁ、この辺はネットで検索すればいくらでも出てくるので詳細は省略。

大宮にはめったに行かないので今まで全く知らなかったのだが、2021年から行っている実験だそうだ。実験開始当初は人気のあまり車が借りられないなんてことが当たり前だったようだが、アプリをダウンロードして空車状況を検索してみたら、流石にブームも一段落したらしく、置かれていた車は全車貸出可能となっていた。

じゃあ作業終わったら借りてみるか、ということでユーザー登録することに。ユーザー登録はアプリ上で行う。クレジットカード番号の登録と、免許証の写真送付が必要。その後審査があり問題なければ登録完了とのこと。審査は最短5分と書かれているが普通はもっとかかるだろう。作業終わりまでに審査が終わらなかったら明日に持ち越しだな、なんて思っていたら30分ほどで登録完了の通知が来た。意外に早い。

で、夕方過ぎに仕事がはけたので、早速アプリで空車を再検索した。ここのステーションでレンタルしている車両は2種類。ひとつはTOYOTA C+pod、もうひとつはFOMM ONEという車種だ。TOYOTAのはどこかで見たことがあるような気がするが、FOMMというメーカーは寡聞にして初耳だ。どちらも乗ってみたいところだが流石にそんな時間はない。色々見ていくとFOMM ONEは小型EVにして4人乗りだと書かれている。なにそれ面白そう、ということでそちらを予約してみることにした。ちなみにアプリ上に車両ごとのバッテリ残量状態と残り走行可能距離が表示されているので、充電が充分でない車両を選んでしまう心配はない。

予約はアプリで検索した時点で空きとなっている車両をキープする方式。いついつの何時からというような予約はできない。キープの有効期限は1時間でそれを過ぎるとキャンセルとなってしまうので、再度空き状況の検索からやり直しになる。

FOMM ONEはその時も空車になっていたのでキープしておいて駐車場へと向かった。キープはとりあえず完了したが、カーシェアリング自体が使い慣れていないので借用の手順などが分からない。アプリ上をチェックしたらHELLO MOBILITYのサイトに、借用および返却の手順が動画付きで掲載されていたので移動中にチェックした。

レンタル代は従量課金制で15分200円(税別)となるお手軽パックというものと、3時間、6時間、12時間のパックプランから選べる。仕事帰りだし夜だしで、今から何時間も乗車することはないと思うので、今回はお手軽パックを利用することにした。更に安心保障が300円で追加できるということだったのでそれも追加。

自分にとって初めてのEVである。興味本位とはいえせっかく借りるのだから、備忘録として記事化しようと思ったのだが、上述のとおり2年も前からやっているサービスなので、ネットで検索すると乗車記が多数アップされている。なので自分が頑張って記事化したところで今更感がないでもない。でもまぁこうして記事化してしまったが。とりあえず乗車記録ということで。

というわけで自分がこれから借りるFOMM ONEというのはこの車両である。FOMMというのは日本のベンチャー企業だそうだ。車両はタイで製造されている。確かにデザインエッセンスは日本の物とはちょっと違って、中国や東南アジア辺りのテイストを感じる。そもそも開発時点での主要マーケットの想定が東南アジアなどの発展途上国であるらしく、そちらでウケそうなデザインとしているのかもしれない。

なお、借用当日が夜間だったので、スマホのカメラではあまりきれいに撮影できなかった。それでも一応ひととおり撮影したのだが、翌日の日中に運よくC+podの方もレンタルする機会に恵まれたので、その時に改めて15分ほど借りて改めて撮影会のみを行った。そのため以降に掲載する写真はその時に撮影したものである。

リアはバンパーが大きくえぐれた形状になっていて中央部に黒いボックスが見える。エマージェンシータイヤかちょっとした荷物入れの類かなと思ったら、バッテリーが格納されているそうだ。バッテリは容易に交換できるような設計になっているらしく、全国各地にバッテリ交換スポットが整備されたら、充電時間を考慮することなくどこまでも走って行けるようになるかもしれない。

車両を借りるにはアプリで貸し出しボタンをタップする。すると遠隔で車両のロックが解除される。乗り込んだらインパネ上のボックス内にしまわれているキーボックスに差し込んであるエンジンキーを抜き取る。それからそのキーをキーシリンダーに挿してONにすれば始動状態となる。

よく見るとキーシリンダーのポジションにSTARTがある。イグニッションのある車ではないので、このポジションに機能は割り当てられていない。他車種から流用しているのかもしれない。

通常はまず最初に充電ケーブルを取り外さなければならないのだが、このステーションの停車位置には充電器が備わっていないのでケーブルが繋がっていなかった。

・・・とまぁ、そこまではあまり違和感なく理解できた。だが、車両の方はかなり特殊なものだった。

まず、乗り込んで真っ先に目を引くのがステアリング。円形ではなく飛行機の操縦桿のようないびつなデザインになっている。これをくるくると回すことがスムーズにできるだろうか。そしてさらに特殊なのがアクセル。ペダルではなくハンドル脇についているパドルレバーで操作するそうだ。

足元にはブレーキペダルしかない。EVというだけでも挙動の違いに戸惑いそうなのに、加速方法まで違ったら果たして上手に運転できるだろうか・・・。

こうした設計には理由があり、踏み間違いによる誤発進を防ぐためだそうだ。足のように大雑把な動きしかできないもので操作するのは停まる方だけにしておけば安心ということだ。ただ、正直ちょっと考えすぎかなという気がしなくもない。踏み間違いをするような人は手の操作でもミスを起こしそうな気がする。

とりあえず気を落ち着けて・・・。どこをどう操作するのかを習熟する意味もかねて先に車内のチェックから始めたい。

フロントシートはちゃんと助手席も備わっている。だがその幅はミニマム。全幅が1.3m弱らしいので、360cc時代の軽自動車と同じような感覚だろうか。もし体格の良い男性が2名乗ったら肩がぶつかりそうだ。

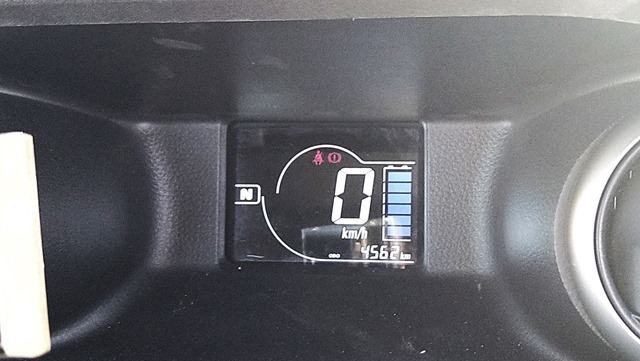

メーターはセンターにひとつ。バッテリー残量と速度表示、アクセルの開度およびアクセルを離した時の回生ブレーキの充電状況を示すインジケーターと、その他いくつかの警告類のランプがコンパクトに納められている。

ヘッドライトとウィンカーは、一般的な国産乗用車と同じくハンドルコラムの右側から伸びるレバーで操作する。だがワイパー操作はコンソール右側のボタンで操作するようになっていた。そうなっている理由は後で分かった。

センターコンソールにはATのセレクターがある。あるといってもレバーではなくボタンで、D-N-Rの3ポジションのみ。まぁ、それ以上のものはいらないと思う。

同じユニット内に送風のコントローラーが付いている。空調なんてついていないものと思っていたので意外だった。とはいってもあくまで送風機能のみ。ダイヤルが付いているので温度調整ができるのかと思ったら、よく見たら風量のコントローラーだった。

EVの場合エンジンからの排熱が利用できないので、暖房は全てバッテリから賄わなければならない。ただでさえ走行距離が少なくて、そのくせ充電に時間がかかるから使えない、なんて評価をされるEVにおいて、少しでも航続距離延ばすためには暖房を付けるわけにはいかなかったのだろう。将来的にこの車の販売ターゲットとなるであろう東南アジア方面ならなくても問題ないと思うが、日本国内で使う前提なら冬場はやや厳しくなる気がする。

ないといえば、カップホルダーの類がなかった。まぁ贅沢装備といえばそうなるが、ペットボトルを置いておく場所もないのはちょっとどうかと思う。

あと、オーディオも装着されていなかった。なので音楽やラジオを聴きながらのドライブは不可。まぁスマホから音楽を流せばいいか。とはいえせめてラジオくらいはあった方がいいような気がする。ちなみに送風関係のコントローラーの下にオーディオを装着できそうなブランクがあるので、もしかしたらそこに装着可能なのかもしれないが、その辺は確認していない。

前面の窓ガラスは寸法が大きく視界は悪くないが、なんか縦長感が強調されている気がする。サイドパネルは薄皮一枚である。車内寸法を目いっぱい取るためにはやむを得なかったのだろうが、横から小突かれたりしたらひとたまりもなさそうだ。

そしてリアシート。一応形式上は4人乗車可能ではあるが、カタログスペックを飾るためのものだと思っておいた方がよさそうである。そういう暗黙の了解があるからか分からないが、他のレビュー記事を読んでもリアシートについて触れている記事が少なかったので、ここは自分が力を入れて紹介しておこうw

一応、形はちゃんと後部座席の体をなしている。とはいっても相当狭い。足元スペースはあってないようなものである。写真はフロントシートを一番前まで移動させた状態で撮影している。小柄な人ならこの位置でも運転席に着席できると思うが、自分はハンドルコラムに膝がつかえてしまった。かといってシートポジションを丁度良い位置にすると後席の足元は数cm程度しかない。この状態で後部座席に座ることは不可能である。昔の4ナンバー軽自動車の足元よりひどい。

よくスポーツカーなどの後部座席について、エマージェンシーとして割り切ればそれなりに使える、なんて表現で書かれていたりするが、この車の場合正直いってエマージェンシーでも使うのは難しそうだ。もっとも4人も乗ったら車が重くなって、加速感やバランスなど色々不都合が出そうな気がする。360cc時代ならそういう車も多数走っていたのでそれほど影響がなかったかもしれないが、このご時世ではそうはいかない気がする。

ちなみに撮影にあたり避けたのだが、リアシートにはジュニアシートが置かれていた。確かにせいぜい小さな子供を乗せるくらいが丁度良いスペースだが、まぁ実際にはほぼ荷物置き場になるだろう。

このリアシートは完全に固定式である。前方にも倒せないしリクライニングもしない。よく見るとリアシートの背もたれは車両最後端に接している。この状態で後ろから小突かれたら大けがじゃすまないかもしれない。そういう意味でもここには座らない方が吉だろう。

リアウィンドウはガラスハッチになっていて開閉が可能。だがリアシートが車両最後端に接しているため、いわゆるトランクスペースは存在せず、このハッチを開けても荷物をしまう先はリアシートとなる。だったらいらないのではないかという気がしなくもない。

ちなみにそのリアハッチのガラスは開放状態で固定できなかった。他のレビュー記事だと固定された状態で撮影されているものがあったので、本来は固定できるのだと思うが、ヒンジが馬鹿になってしまったのだろうか。

なお、人を乗せる場所たりえないリアシートだが、そのスペースの恩恵でフロントシートは案外大きく倒すことができる。これだけ倒せればドライブ中の仮眠くらいはできるかもしれない。

東南アジアあたりではこれがファーストカーとなるケースも多そうだ。日本の360cc軽がかつてそうであったように、実際の使い勝手はともかくとして、普通自動車と遜色ない装備と快適性がありますよとした方がウリになるであろう。そういう意味では市場ニーズをよく研究しているのかもしれないが、現代の日本においてはちょっとニーズとずれているような気もした。

さて内装面でのレビューも済んだところで、ぼちぼち走り出してみよう。幸いなことにこの駐車場はかなり広大で、時間的にほとんど駐車車両もなかったので操作方法と運転感覚の習熟のため、駐車場内で練習するところから始めた。

前述のとおりアクセルレバーはハンドルの左右に付いている。片方のみを操作すると50キロくらいまで出せるそうだ。更に右側のレバーも操作するとより一層出力が強くなって、最高時速は90キロまで出せるとのこと。なので走ろうと思えば高速道路の走行も可能。とはいってもこんな小さな車両で高速道路に入ったら怖いだろうなぁ。

アクセルをレバーでコントロールしなければならないので、ハンドルを大きく切った時など、ハンドルを掴むポジションが変わって、ATのパドルシフトみたいにレバーの位置が分からなくならないかなと思ったが、そもそもステアリングは半回転くらいしか回らないようになっていた。なんかゲームセンターのレーシングマシンみたいだ。

半回転で通常と同様の操舵を行わなければならないので、その分ステアリングの挙動はかなりクイック。ホイールベースの短い車なので直進安定性があまり良くない。なのでハンドルで微調整しなければならないが、わずかな操作ですぐ向きが変わるので結構気を遣う。一応誤操作でハンドルを切ったりしないようにするためかステアリングはやや重くなっている。

そんな斬新な操作系を持っているにもかかわらず、パーキングブレーキはごくごく一般的なサイド式。電動式にする必要はないと思うが、せめてフット式くらいはあってもいいかもしれない。

サイドブレーキを降ろして恐る恐るレバーを操作してみる。うん、なんかEVだ。自分はEVを運転したことがないのに、この感覚に記憶があるのはなぜだろうと記憶を辿ったらセニアカーだった。

大昔、とある案件でオフィスの移転作業に駆り出された時、移転先のビルにある別部署にセニアカーが並べられていた。なぜ並べられていたのかは分からないが、一緒に作業に来ていた担当の人が、あれ乗っちゃおうぜというなりいきなり運転を始めたのだ。そのオフィスはまだ荷物が運び込まれていなかったので、がらんどうの空間や廊下でマリオカート状態でグルングルンと走り回ってとても楽しかったことを思い出した。

街中でセニアカーを見かけると乗っているのが老人なので、みんな静々と走っている。そういうものだと思っていたら実は結構強力なモーターを積んでいて、全速力にすると時速20キロくらいは出せるのだ。タイヤが小さいので結構怖かったことを覚えている。

まぁそれはともかく、始動し始めた時の加速感がその感じに似ているなと思ったのだった。グイっと一気に力が出るあたりが、いかにも電気モーターっぽい。もちろんいきなり飛び出すことはないのでそこまで繊細にやる必要はない。

レバーを戻すと強い回生ブレーキがかかる。ブレーキを踏まなくても停車できそうなほどの強力なものなので、一気にアクセルを戻すとATでいきなりLレンジに入れた時のような乗り心地になる。この感覚は慣れるまでにちょっと時間を要した。

なお、停まれそうなといっても停車時にクリープ現象(構造的にそれそのものではない)が発生するようなセッティングになっているので、停車時はフットブレーキを踏む必要がある。

フットブレーキを踏むと停止直前にタイヤの辺りからギュッという音が聞こえた。もしやとは思ったが、帰宅後に調べてみたら案の定ドラムブレーキ方式だった。まぁ実際にはドラムの方が制動力が高いのだから、こちらの方が理にかなっているのかも。

駐車場内は路面が若干荒れていたせいか、車内はかなりノイジーだった。車両が老朽化しているのか常に路面からの振動を拾ってどこかの内装がビリビリと音を立てていた。そういうインフォメーションのせいで実際の速度よりもスピードが早く感じられた。なので暫くは速度を上げるのが怖かった。結構加速したなと思ってメーターを見ると35キロくらいしか出ていない。この状態で50キロとか出したら相当怖そうだ。

公道に出たらもたついて顰蹙を買いそうな気がする。それを防ぐためにもできるだけ慣れてから公道に出ようと、何度も駐車場内をぐるぐる回ったがなかなか慣れなかった。この駐車場だからそんな習熟運転もできたが、他のステーションにはそんな余裕がない所もあるだろうから、いきなり公道デビューになる。そう考えたらちょっと怖い。

とりあえず10分ばかり習熟運転を行って、いくらか慣れてきたので公道に出てみることにした。この車にはナビが装着されていない。大宮の地は土地勘ゼロなので、どの道がどこへ向かうかさっぱり分からない。仕方ないのでスマホのグーグルマップのナビ機能を使って走ってみることに。

ふと、ここはコインパーキングの敷地なので出庫時にどうするのか、と思ったらダッシュボード上に月ぎめ契約カードが備え付けてあった。

公道に出たら路面が幾分マシになったせいか、ややスピードを上げて走っても思ったほどの恐怖感はなく、案外スムーズに流れに乗せることができた。そうなったら結構面白い。車体にENEOSのロゴがでかでかとプリントされているうえ、車自体が物珍しいので道行く人がしげしげと見つめてくるのがなんかちょっと気恥ずかしい。

信号が青になった時とか、カーブを曲がる時の再加速時に右足を踏み込もうとして足元を探してしまう。暫くはこの癖が抜けなかった。

アクセルワークは上述のとおり、手を離した時の減速が強力である。それだとギクシャクするので、いい感じに加速と減速がバランスするところを探ってみたのだが、加速状態とブレーキ(回生)状態が切り替わるポジションが結構ナーバスで丁度良い所を見つけるのが難しかった。

空いている道路を走っている時なら、自分が出したい速度のあたりで拮抗するようにレバーを調整するのは容易だが、前方を走る車がブレーキをかけて、それに合わせて手を緩めるとそこからギュッとブレーキがかかる感じになる。だが前方の車は単に甘踏みしているだけということもある。そういう時に車間距離を見ながら減速をするのが普通の車におけるブレーキの踏み方になるが、この車の場合は上述のとおり減速力が大きいので適度な車間が維持できなくなる。スムーズな運転をしようと思ったらかなりこまめな手さばきが必要になる。

回生ブレーキで減速中はブレーキランプが点灯しないらしい。これだと後続車が不安になるような気がする。適当にフットブレーキを甘踏みして合図した方が良いだろうか。

ちなみに直線を走っている時はそんなものかと思いながらコントロールできそうだが、カーブの時は厄介である。前述した挙動があるので、ハンドルを切っている間もアクセルレバーから手が離せない。常に微調整をし続けなければならず、実質親指だけでハンドルを保持してアクセルレバーを操作することになるので、ずっと運転していると手が痛くなる。左手が自由にならないのは意外と不便だ。

この操作をしていて、ワイパースイッチがハンドルコラムではなくインパネ上にある理由が分かった。右手が空いているのでそっちで操作してねというわけだ。

前方に車がいないときに両方のアクセルを同時に操作してみたら、リッターカークラスと遜色ないレベルの加速感が得られた。モーターの出力は10.6kwとのこと。馬力に換算すると14馬力ほどでしかない。初期の360cc軽自動車と同程度の数値だが、モーターによる加速なのでもたつきは一切ない。乗車している人間が自分1人であり、車両重量も620kgと軽量なこともあると思う。

それなりに流れに乗れるくらいの加速を行うと、メーターの電力消費量のメーターが一気に赤くなる。それを見ていると電気を無駄遣いしているような気になる。一気にバッテリを消費して駐車場まで戻れなかったらどうしようという不安を感じたが、今回20キロほどそのへんを回って戻ってきたくらいでは全くバッテリが減らなかった。

一応1回の満充電で150キロくらいは走るらしいので、街乗りとして割り切ればそれなりに使える気がする。もちろん遠出は望むべくもないが。

途中、小休止でコンビニに立ち寄った。キーはキーレスでもついていそうな大きなプラスチックが持ち手の所についているが、キーレスの類は付いていない。あくまでキーシリンダーに差し込んでロックをかけるタイプである。

まぁ、そんな感じで暫く走り回って駐車場に戻って来た。慣れてくるとなかなか楽しい車だった。

駐車場内でレビュー用の写真撮影をしたり、習熟運転をしたりしていたので、実際に公道を走行した時間は1時間くらいだったと思うが、トータルで1:45の利用だった。利用料金は1400円。それに安心保証料と消費税が加わって1870円。まぁ、そんなものだろうか。

この車両、市販価格は270万ほどするそうだ。生産台数が少ないので必然的に高価になるのは理解できるが、それにしても270万か。とても日常の足代わりに買える価格ではない。単純にコスト比較で考えても軽自動車を買った方がTCOは圧倒的に安い筈。

そう考えると、おいそれとは手が出るものではないが、たまにこういう所で乗ってみるのはいいと思う。観光地のレンタカーなんかであったら面白そうだ。地元でもサービス開始したらチョイ乗りするのもよさそうだ。