大阪の地下鉄巡り (1988/03/20)

1988/03/20

当時父は、自分の会社の支店を大阪にも出していて月に1度くらい大阪へ行っていた。その流れで前年夏に初めて父に大阪に連れて行ってもらい、大阪観光をしたり地下鉄の写真の撮影に付き合ってもらったりした。当時はまだ今ほど気軽に旅行に行けるような時代ではなく、また関東のメディアにおいて関西地方が取り上げられることも多くなかったので、大阪というのは知識として知っていても具体的にどんな場所なのかは全く未知だった。そうした中での大阪旅行は見るもの全てが新鮮でとても興奮するものだった。

ただ、その時の記憶はもはやぼんやりしたものでしかなく、撮影した写真も見るに堪えないものばかりなのでエントリとしては残していないのだが、当時の自分の目線でもこのときに撮影した写真は流石にひどいな、と思っていて、いつかもう一度大阪に行って写真を撮り直したいと思っていた。

それで父にことあるごとにもう一度連れて行ってほしいとせがんでいたら、春休みに一緒に行かないかと誘われ、再び大阪の地を訪れる機会を得ることができた。今回は父が仕事している間、日中に1人で好きなところを見てこいと言われたので、初めて遠方での1人旅となった。

好きなところを見てこい、と言われても大阪の鉄道はどのような路線があって、どこで乗り換えられるのか、といった情報はあまり詳しくなかったので、基本的には前回見て回った場所の再訪編となる。

前日に父の運転する車で大阪入りをして、その日はなんばのビジネスホテルに宿泊。父は自分に今日の行動用としてのお小遣いを渡して朝方に出発していった。ただ、自分は午前中に見たいアニメがあったので、それを見てから昼前に出発。

まずは腹ごしらえだ。ホテル最寄りに商店街があったので、そこで何かを食べようと思ったのだが、その辺の店にふらりと入るほどの度胸はなかった。そもそも昼時に小学生がいきなりふらっと入ってきたら怪しまれないわけがない。少しその商店街を歩いていたらハンバーガーショップがあった。ハンバーガーショップなら1人でも気軽に入れるので、そこで食べることにした。

その店はドムドムバーガーという店で、確か当時はまだ関東には存在していなかったと思う。ドムドムという擬音みたいな響きの店名が物珍しいなと思ったことを覚えている。何を注文したかは既に忘れてしまったが、値段はマクドナルドより少し高くて、一番ベーシックなハンバーガーが300円くらいだったかな。で、それを頼んで出てきたハンバーガーを見たら、えっ?と戸惑うくらい小さなハンバーガーが出てきた。これでこの値段取るのかよと、唖然としてしまった。

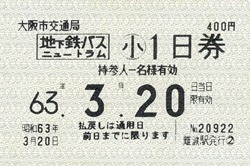

とりあえずそれを食べてから難波駅へ行き、まずは地下鉄の一日乗車券を購入。この一日乗車券は定期券サイズの磁気カードになっている。素材はテレホンカード風の柔らかいプラスチック製だ。

当時、関西地区の私鉄は自動改札化がかなり進んでいた。関東では未だに駅員がハサミで切符を切っているところがほとんどだというのに。あの頃はオートメーションが時代の最先端であり、何でも自動化することが近未来的だとする風潮に満ちていた。なので、大阪ってスマートだなと思った。

まぁ、今になって思えば、それは合理化、省力化を目的として導入されたものであり、逆にいえばそれで働いていた人の仕事を奪ってしまった可能性があったことくらいは理解できる。人の能力というのはみなバラバラなので、単純労働でしか食い扶持を稼げないタイプの人もいる。そこを自動化すれば人件費の抑制には繋がるが、食い扶持を失った人だって毎日食わなければ生きていけないのだから、どうやって働き口を確保したり、保護したりするのかということも考えなければならない。

これが失われた30年の間ともいわれる平成不況の中でずっとくすぶり続けている。お金を使ってくれる人のパイが減ってしまっているわけだから、不況になるのも自明の理である。そう考えると本当に省力化や合理化を錦の御旗に掲げているだけで良いのだろうか、と考えてしまう。

本題から逸れるのでそれは置いておいて。前回よりマシな写真を撮ろうと頑張ったつもりだったのだが、撮影技術は大して上達していなかった。結局またできの悪い写真をたくさん撮ってしまい、ここに掲載できる写真があまりない。ということでここではダイジェストでご紹介する。

まずは難波駅から四つ橋線で住之江公園駅へ向かう。大阪市営地下鉄(現大阪メトロ)はほとんどの路線の規格が統一されていて、各路線で色違いの同形式の車両が運用されているのが特徴だ。各路線ごとに最適な規格が定められていて、路線ごとに異なった車両が配置されている東京や名古屋との大きな違いである。

当時の大阪市営地下鉄には30系と呼ばれる車両が多数配置されていて、御堂筋線、谷町線、四つ橋線、中央線、千日前線の各線で走行している姿を見ることができた。同形式といっても製造年によっていくつかのバリエーションがあり、それをコレクションするのもまた面白いのだが、この当時の自分はまだそのバリエーションを把握できておらず、残念ながらその写真の枚数も多くない。

住之江公園駅へ向かった目的は、もちろんニュートラムである。この当時ニュートラムはまだ行き止まりの盲腸線だったので、終点まで往復した。

それから四つ橋線で大国町駅に戻り、御堂筋線で天王寺駅へ。ホームに到着した時、ちょうど発車していったのがアルミの30系だった。御堂筋線には10系が多数配置されていて、30系は少数派だったので慌ててシャッターを押したが、若干ブレてしまった。

そして10系試作車にも遭遇したので、これはしっかりゲット。

天王寺駅から1駅戻り、今度は動物園前駅へ。

動物園前駅では堺筋線の車両を撮影。堺筋線は阪急と直通運転をする都合上、車両の規格が異なっており、専用の60系が配備されていた。

何とも味気ないスタイルだが、その特徴は行き先表示器の小ささ。堺筋線の終点は天神橋筋六丁目駅だが、どう考えても収まるサイズになっていない。設計の時に気がつかなかったのだろうか。

駅名が全て書き切れないので、「丁目」が省略された「天神橋筋六」という表示になっている。しかも「天」「六」が大きく「神橋筋」が小さく書かれているので、遠くから見ると「天六」と書かれているように見える。そのせいか天神橋筋六丁目のことを地元の人は「テンロク」と略して言い表している。

そのまま堺筋線に乗って南森町駅へ。

南森町駅で谷町線を撮影。当時は50系という古参車両がまだ残っていた。確か千日前線には100形という更に古い車両が残っていたと思うが、時間の都合で立ち寄れなかった。

そして谷町四丁目駅で中央線に乗り換え。谷町四丁目駅は写真が撮りづらかったので、長田駅まで乗車してそこで撮影タイムを作った。

中央線といえば、当時最新鋭の20系である。この車両は当時まだ製品化されたばかりのVVVFインバーターを搭載した車両で、独特なモーター音が特徴だった。VVVFインバーターの車両もまた自動改札同様、関東ではあまり見かけないもので、車がシフトチェンジする時のようなモーター音はとても興味深かった。

この路線は上記20系の他に、30系、50系も走っていてバラエティに富んでいた。特に50系は他の路線とは塗り分けの異なるものが配置されていたのだが、随分とセンスのない塗り分けだった。残念ながら撮影に失敗してしまったので掲載は控えるが、もうちょっとどうにかならなかったのだろうかと思う。

中央線は近鉄東大阪線(現:けいはんな線)と直通運転を行っているので、近鉄の車両も入線してくる。写真は7000系でこれまでの近鉄の車両とは一線を画す斬新な車両が宛がわれている。

撮影を済ませたら生駒駅まで乗車。

生駒駅でしばし近鉄の車両を撮影して、奈良線で鶴橋駅を経由しつつ難波駅に戻って小旅行は終了となった。

鉄道に興味を持つと時刻表と駅の名前の読み方が分かれば、概ねどこにでも行ける。そういった意味では鉄道ファンになったことが、旅行好きとなる基礎になっているのかもしれないなと思う。

(おわり)