野田線を訪ねて (1988/03頃)

1988/03/xx(多分)

春休みだったのだろうか。写真に写る人の着ている服がまだ冬の装いなので多分その頃である。 当時、野田線には3000系という東武最古参の電車が生き残っていた。ツリカケである点では5000系と大きな違いはないが、より旧式の車両を更新した系列のため、ちょっと寸詰まりの18m車体となっていた。

デビュー当初は東上線や伊勢崎線系統などに配置されていたが、5000系や8000系の増備に伴い徐々に追いやられ、訪問当時は野田線および群馬・栃木県内のローカル線で使用されていた。栃木・群馬は小学生が気軽に行くには流石に遠かったのだが、野田線なら大宮まで行けば乗ることができる。

それら3000系列も、もうぼちぼち引退時期が近づいてきている、ということで早めに見に行っておこうと思って出かけた時の話である。

この時期、鉄道写真を撮影するためにあちこち出かけていたのだが、都度親のカメラを借りていたので、親が使いたい時にバッティングすると借りられなかった。それじゃ困ると何度か要望したら、自分用のカメラを買ってもらうことができた。といっても買ってもらったのは110フィルムという特殊なフィルムを使う、ポケットカメラと呼ばれるものだった。このカメラはフィルム代も現像代も一般的な35mmフィルムより安かったので、子供の少ない小遣いでやりくりするにはありがたかったが、いかんせん画質が悪いのが難点だった。

もちろん自動巻きもついてないし、日付が入るなんて便利機能もない。一応、フラッシュとおよそ2倍程度に拡大してくれるコンバージョンレンズも付いていたので最低限の目的は果たせたが、友達と出かけた時にできあがった写真を見比べてみじめな気分になることもあった。それでも自分専用のカメラがあるというだけでうれしかったものである。

大宮から野田線に乗り春日部へ。野田線に3000系があるといっても絶対数が少ないので、たまに来てもやってくるのは大抵5000系だった。今回は3000系を撮影することが目的なので、電車は何本か見送りつつ遭遇できるチャンスを待つつもりである。

とりあえず春日部駅で下車。すると早速留置線に停まっていた。見られてよかった。

3000系は18m車両と述べたが、そのために扉の数や窓の配置が8000系などとは異なっている。サイドビューは日比谷線直通用の2000系に準じている。

その後もホームに残って伊勢崎線にやってくる列車などを撮影していた。すると暫くのちに入線してきた列車が旧塗装の3000系だった。慌てて撮影したので切り取りが雑だが・・・。

昭和50年代の東武の車両はもっぱらこの色だった。東武はこの色をセイジクリームと呼んでいたが、沿線に住む人からカステラ電車とか、なんなら単純に肌色の電車とか呼ばれていた。まぁ肌色だよな。小学校で理科を教えていたO先生は、鉄道好きな先生として校内の鉄道キッズたちから慕われていたがまぁ口の悪い先生で、東武がセイジクリーム色を採用している理由を「東武はケチだからペンキ代が一番安い奴使ってるんだよ」と嘯いていた。

ちなみに西武の車両が黄色いのは、昔肥料を運んでいたので汚物が飛び散っても目立たないようにするためだそうだ。本当かなぁ。

といっても、どちらも全くでたらめな話というわけでもない気がするが、実際のところはどうだったのだろう。

まぁ、少なくとも東武においては近隣の私鉄のあか抜けた塗装からすると、ひときわ地味な感じが拭えなかったのは事実である。にもかかわらず肌色電車は結構長い間走っていたので、O先生の言っていたことを当時の子どもたちは真に受けていたのだった。

それはさておき今度は春日部駅から柏駅へと向かった。やってきた電車はまたしても3000系。来る時には来るもんだね。

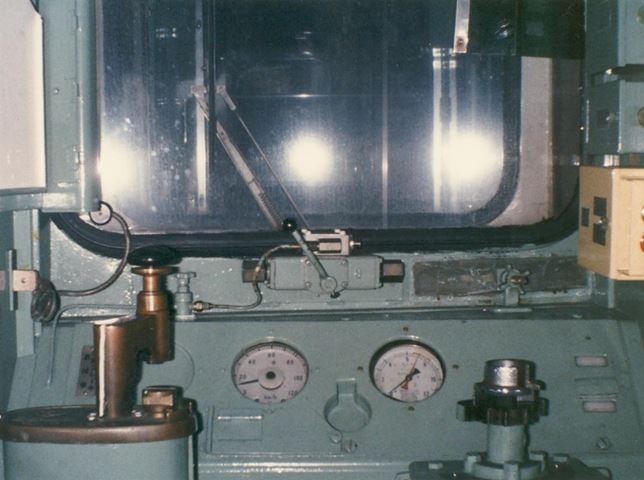

その列車の外観はなぜか撮影していないのだが、中間車として連結されていた運転台の写真を撮っていた。真鍮のマスターコントローラーが3000系の証。

柏駅でJRに乗り換え。丁度ボンネット型の485系がやってきたので撮影。

しかしホームが混雑している。映り込んでいる時計が15:50を指している。通常であれば最も閑散とする時間帯であるが、当時の常磐線は常に混雑している路線だったようだ。

で、やってきたのは上野駅。既にフイルムの残量も少なく撮影は吟味していたので、上野駅ではあまり写真を撮っていない。

ホームをウロウロしていたらミステリー号という臨時列車が止まっていた。キハ28か58だと思う。キョンシーを彷彿とさせるイラストが描かれたヘッドマークが掲げている。

事前に情報を得て撮影に臨んだものではないので、どこに行くのか、どこから来たのか、いずれも不明だが、ミステリー号ということであれば多分、新金線や新松戸駅から武蔵野線へ入るため渡り線などを経由する、普段では乗ることができない経路を進む列車だったやつだと思う。

写真はこれで終わりである。このあとは多分大人しく帰宅したのだろう。

(おわり)