関西遠征【2】(1990/08/30)

そこから地下鉄中央線と大阪環状線で京橋駅へ。

京橋駅から、当時開催中だった花の万博(国際花と緑の博覧会)へのアクセス路線として、開業したばかりの鶴見緑地線を撮影しに行く。

鶴見緑地線は日本初の鉄輪式リニアモーターの路線として開業した路線である。

通常、モーターは円筒形のケースに格納されており、電流が流れると中の回転子が回転して動力を得ることができるのだが、モーターの嵩の分、人が乗る場所を上に持ち上げなければならないので、ホームを高くしたり、地下鉄であればトンネルを大きく掘ったりしなければならない。

リニアモーターはすごくざっくりいうと上記のモーターを開いて、地面と車両に別々に取り付けて動力を得るタイプのモーターである。モーターが平たくなれば車体の嵩を下げることができ、その分トンネルも小さく掘ることができる。この鉄輪式リニアモーターが実用化されたことで、沿線の輸送需要がそこまで高くない都市周辺部などで、建設コストをかけずに路線を開業させることができるようになった。

鶴見緑地線はその先駆けとなったわけだが、同じような規格の路線がその後あちこちで開業している。当時は京橋駅から鶴見緑地駅までの間が開業しただけだったので他の地下鉄路線と接続しておらず、わざわざ乗りに行ったような感じだったが、今では延伸されて、路線名も長掘鶴見緑地線という名前に変わっている。

それから再び大阪駅へと戻り、再び暫くの間撮影活動にいそしんだ。まぁ、それなりに色々写した。自分が撮影した写真のコレクションが増えることは嬉しかったが、今となってはその辺のサイトでも検索すれば写真が出てくる車両ばかりなのでここでは掲載しない。

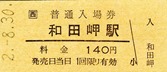

で、夕方くらいに再び神戸市内にある兵庫駅へと移動した。兵庫駅といえば和田岬支線である。

和田岬支線は、海岸沿いの工場地帯へ従業員を輸送することが使命の路線だったので何かと特徴的な部分がある。

車両はディーゼル機関車が牽く旧型客車で、それもまた珍しいことなのだが、その車両は座席があらかた撤去されていて、しかも片側のみ3扉になっている。まぁ、終点までたった1駅なのでいちいち座らないという人が多いのだろう。

隣の車両は普通に座席車になっていた。通勤の時間帯からは外れていたので、旅客がどちらを主に使用しているのかは分からなかった。

さて、ここまで移動の折々にあちこちでグッズを買っていたので、手持ち資金が心もとなくなってきた。そのグッズというのはもっぱら記念切符や各鉄道会社のプリペイドカードやテレホンカードなどだ。

各社のプリペイドカードは会社によっては自社の車両が印刷されているものがあり、コレクションとして入手していたのだが、1枚最低500円からなのであちこちで購入していたら結構な出費である。当時のカードはそれぞれの鉄道会社の切符を買うためにしか使えなかったので、地元民ではない自分はカードを購入しても使い道がない。欲しいのはカードそのもので使用済みでも構わない。ということで一計を案じた。

その一計とは、そのプリペイドカードで切符を購入して、窓口で払い戻しをしてもらうことだ。

ということで怪しまれない程度に、いくつかの駅で現金化して手元資金を確保した。

そんなことをしているうちに日もどっぷり暮れた。

再び大阪駅に戻ってきた。そろそろ宿泊地である奈良へ向かう算段をしなければならないが、滅多に来られる場所ではないので、もうひと頑張り車両の撮影をしておくことに。

スーパーくろしお381系展望車両

スーパー雷鳥489系展望車両

もちろん他にも撮影したが、ダレるのでこの辺で・・・。

それから御堂筋線に乗って難波駅へ行き、

難波駅から近鉄で奈良駅へ。

上の写真はアーバンライナーだが奈良へは行かないので、いつかは乗ってみたいなと思いながら撮影のみ。

乗った列車が何系だったかは忘れてしまった。近鉄の車両は形が似ているのに形式が違っていたりするので、とっさに判断がつかない。

まぁ、近鉄は日本最大の私鉄として君臨しており、レール幅も車両寸法も違う路線が混在する中で車両の共通化を図っていくという課題と常に向き合わなければならないので、こうなってしまうのも仕方ない面があるのだと思うが。

それにしてもこれらの車両形式をきっちり分類して掲載しているウェブサイトをたまに拝見するが、いつも頭が下がる思いである。

それはさておき、奈良には21時半ごろ到着した。ホテルにチェックインし、まずは初日の行動が無事終わってホッとした。

食事はどこかに食べに行く度胸もお金もないので、コンビニでカップ麺を買って済ませた(と思う)。