小笠原上陸【12】(2008/09/13)

母島散策 - 南進線:

素知らぬ顔をしてバイクをスタートさせた。これより島南部の散策を開始する。

宿の前を通り過ぎようとしたとき、建物の裏に下がっていた主人の姿がちらりと見えた。心配そうな顔でこちらを見ていたような気がしたが、、、気のせいだろう・・・。

アクセルをあまり開かずにそろそろとスタートする。自分の思ったとおりの挙動で安心。集落の中は通行する車も歩行者もほとんど見かけなかったので静々と進んで集落の外に出た。

まずは島の最南端を目指す。と言っても島の南部は最南端にある南崎と小富士以外にこれと言った見どころはない。道すがらに点々とビーチがあるらしいのだが、いずれも道路から海岸まで高低差がありそこそこの上り下りを要求される。海に入るわけじゃないからあちこちビーチをハシゴしてもしょうがないし往復の時間も勿体ない。とりあえず南崎と小富士の2カ所を制覇して時間が余ったらそれらのビーチを訪ねてみる方針とした。

島の南北を貫く道は東京都道沖港北港線という。沖村の集落を境に南へ進む方を南進線、北へ進む方を北進線と呼んでいるそうだ。その南進線の方へと進んでいく。

隊列は自然に自分が先頭、カミさんがその後を追いかけるフォーメーションになった。交通量の少ない島と言えど流石に並列運転をするだけの度胸はなかった。というか警察に見つかったら切符を切られる・・・。

バイクはちょっと老朽化しているのか、アクセルのワイヤーがなんとなく硬い。そのせいで坂道などでアクセルを開くと途中から急に加速するような癖があってちょっと怖かった。

島の道路はコンクリート舗装になっている。島にアスファルトを供給する施設がないからと言うのもあるが、コンクリートの方が耐久性に優れるため離島では採用されがちなのだそうだ。ただしコンクリート舗装は潮をかぶると途端に滑りやすくなる欠点があり、それを防ぐためにわざと路面を粗くしてあるらしくタイヤの減りが早いのが島民の悩みの種だとか。

そんな道なので走行中は常にガタガタと振動が伝わってくる。その振動を拾ってバイクもどこかからカタカタ聞こえてくる。なのでなんとも賑やかである。

母島散策 - 都道最南端:

道は島の中央を貫く山地の中腹をなぞるように進み、15分ほど走ると行き止まりになった。

簡単な転回場とあずまやがあるだけの広場だがここが都道の最南端となる。

舗装が途切れる所に都道最南端であることを示す看板が掲げられていた。母島も相当な南の島だが最南端は沖縄の波照間島に譲る。だが片や沖縄県、こちらは東京都。東京都だから道も都道である。こんな南の果てに都道があるのかと思うとなんか愉快だ。

都道の突き当りから南崎や小富士へと向かう遊歩道が続いている。その入口に街中で見かけるようなこぎれいな案内標識が立てられていた。辺境であっても東京都である以上手は抜かないぞ、という強い意志を感じる。ただどうにも場違いな感じが。こんな標識がもし南島に立っていたら興ざめも良い所だろう。こういう場所なら上の都道最南端の看板のような風合いの物の方がしっくりくるような気がする。

車両が乗り入れられるのはここまで。ここにバイクを置いてこの先は遊歩道を歩いて進む。

母島散策 - 南崎遊歩道:

さっそく遊歩道を歩き始めた。ここから小富士まで3キロほどの道のりということなので片道1時間弱程度の行程となる。時間はすでに16時を回っているので日没まであと2時間ばかり。恐らくこの先街灯の明かりはないと思うので暗くなる前には戻ってきたい。やや心配だがまぁ滞在時間を調整すればどうにかなるだろう。

遊歩道は最初のうちは道幅も広く良く均されていて軽自動車くらいなら入って行けそうな道だった。流石都が整備しているだけはあるな。こんな道が続いているのなら楽勝だ。さっさと行ってさっさと戻って来よう。

・・・なんて思っていたが、数分も進まないうちに道幅が狭まってうっそうとしたジャングルの中を進む小径に変貌した。道筋はしっかりしているので迷うことはなさそうだが、変な虫とかがいそうで怖い。

心なしか薄暗くなってきた。森の中で日が入りづらいからかもしれないが。ひと気もなく携帯電話も通じない(当時母島はドコモ以外全て圏外)ので何かあっても助けを呼ぶことができない。そこはかとない不安を抱えつつグイグイと進んでいく。

森の中には本土ではまず見かけないような植物が沢山生い茂って雑然としている。まさしくジャングルの中を歩いているようだ。

写真はタコノキという小笠原で多く見られる木である。その名のとおり根となる部分が地上に露出していて四方八方に枝分かれしている。こうして安定度を高めて台風などの強風に耐えられるように進化したのだそうで、いわば沖縄で見かけたサキシマスオウノキの板根の類型と言えるだろう。

母島散策 - すり鉢:

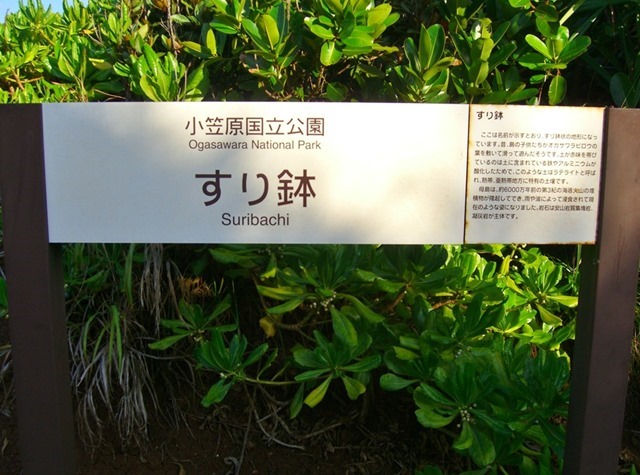

20分ほど歩くと急に視界が開けてすり鉢と呼ばれる所に出た。これまたご丁寧なことに随分と小奇麗な看板まで設置されている。道は細道になってしまったがやっぱり都が整備しているだけあって手抜かりがない。遊歩道の途中に点々とこうした案内標識が設置されていたので道に迷う心配がないのがありがたかった。

これがすり鉢。母島でも有名な観光スポットとなっている。これはあれだ、地滑り跡だ。砂と赤土だろうか地盤の色が途中で綺麗に変わっているがどちらも脆そうだ。脆い地質だから綺麗に削れている。

かつての島の子供たちはビロウの葉を尻に敷いてここを滑り下って遊んでいたらしい。かつてと明記されているところを見るとやはり現代では危険と考える親御さんが多いのかもしれない。何しろこの島は怪我して救急搬送されたとしても医療機関まで行くのに数時間以上かかる場所なのだ。

実はこうした地滑り地形は母島では結構あちこちにある。航空写真で見ると島の至る所にこうした地滑り跡が傷跡のように残っている様子が見られる。

それはさておき、ここで今回の旅行に当たり仕込んでおいた新兵器を使ってみようと思う。

これがその新兵器で撮影したすり鉢の写真。これはコンパクトデジカメ用の広角レンズで撮影したものだ。

自分のデジカメは標準倍から3倍までの光学ズームのみで広角モードがないのだが、たまに引きが無い場所などで広角の写真を撮りたくなることがあったのでネットで探して見つけたものだ。コンパクトデジカメのレンズ部分にマグネットで装着するようになっている。

能書きどおりそこそこ広角に写すことができたが、画面の四隅がケラれてしまったうえピントがかなり甘くなってしまった。デジカメ側のズーム倍率やフォーカス設定をいじればもう少しマシな撮影ができそうではあるが、今この場で微調整をしている余裕がなかったので持ち帰りの課題となった。

道端にカタツムリみたいなのが歩いていると思って視線を向けたらヤドカリだった。海に近い場所でもないこんな所にヤドカリがいるのが不思議だったので珍しい生き物かと思って撮影したのだが、暗くなってオートフォーカスがおバカさんになってしまいピントが合わなかった。

帰宅後に調べてみたらオカヤドカリというヤドカリらしい。その名のとおり陸上で生活している。

なんと天然記念物だった。と言っても希少生物というわけでもないらしい。実際遊歩道を歩いている時も所々で見かけている。それどころか沖縄あたりではその辺の森の中に普通にいる生き物で珍しくも何ともないらしい。

沖縄のそれが知られるより前に小笠原で発見されて、これは貴重だということで天然記念物に指定されたのだが、後に沖縄には普通にいるよという話だったらしい。それほど希少な生物ではないことが分かった現在も天然記念物の指定が外されていないのだそうだ。