小笠原上陸【41】(2008/09/16)

Eデッキ:

宿のワゴンはあっと言う間にフェリーターミナルに着いた。色々お世話になったことのお礼と面倒をおかけしてしまったことのお詫びをして車を降りた。

乗船券は既に入手済みなのでそのまま乗船口へ向かう。竹芝と違い完全に到着した順での乗船であった。既に乗船も始まっていて船の出入口から列が続いていた。その列に並んで順番に乗船していくと入口で係員からご一緒ですか?と聞かれた。ハイと返答すると手持ちの整理券を少し飛ばして渡してくれた。やはり複数名での乗船の際に席が飛ばないよう配慮してくれているようだ。

その整理券の席番号が示す場所へ移動するとそれはEデッキにあった。

Eデッキは船の最下層で喫水線よりも下に位置するフロアである。つまり窓は一切ない。まぁ出港時間が迫る中での乗船だったので良い席はもうないのだろう。

その場所は写真のとおり船の最前部にあって5人分の布団が並べられた半個室のような場所だった。奥の2席ならベストポジションだったが、割り当てられたのは手前の左と真ん中。まぁそれなり静かに過ごせそうな場所だし、しっかり端の方なので案外悪くないかな。ちなみに奥の2席の乗客は行きの船で自分らの隣にいた人だった。

荷物を置いてデッキに移動。父島を出港する際にはやはりこれを見ておかないと。

ターミナルは祭りでも始まったのではないかと思うほど沢山の人が詰めかけていた。みんなこの船の出港を見送りに来た人たちだ。

おがさわら丸は本土と父島を結ぶ唯一の交通機関ということもあり、船の見送りは島にとっての一大イベントである。全島民が集合しているのではないかと思うほどの人また人。島民の他に2航海以上の日程を組んで滞在している人たちもいるはず。

船の見送りは1航海で島を去る我々には体験することができない。そう考えるとある種優越感に浸れる行為なのかもしれない。

デッキからの惜別:

そして見送られる側の人間もまたほとんどがデッキに出ていて鈴なりになっている。そこから島で世話になった人や仲良くなった人を見つけて声をかけたり手を振ったり。とはいえこれだけの人数である、双方1人1人の顔をチェックしていくのはなかなか根気のいる作業だ。

我々もその輪に加わって人探しをする。暫くしたら隣の部屋の人を見つけた。洗濯中に会話した2航海で来ているという人だ。こちらが手を振ると向こうも気づいてくれた。よくこれだけの人数の中からお互い気がつけるものだ。

アクアのオーナーを見つけた。真ん中のサングラスをかけた人だ。我々に気づいて大きく手を振りながら何度もしきりに頭を下げていた。いやいや頭を下げなきゃならんのはこっちの方で・・・。お互いペコペコと頭を下げた。

そんなやり取りをしていたら前方からお囃子の音が聞こえてきた。それと同時に首からレイを下げた腰みの姿のハワイアンな5人組が踊りを始めた。センターはアフロのカツラをかぶってるし、お囃子は丸太を打ち鳴らしている(丸太はカカと言うらしい)。みなゆったりとした動きで振り付けも日本っぽくない。

この踊りは南洋踊りという小笠原の伝統舞踊だそうだ。かつての島民が南洋の島々と貿易をする中で持ち帰って島民の間に広まったものらしい。南洋踊りには歌詞がついていて全部で4曲あり、そのうち3曲は現地語のまま輸入されており、1曲のみ日本語の歌詞がついているそうだ。

本土での盆踊りは農作業や漁(猟)と言った日常がモチーフになっているのだから、農耕があまり行われていない小笠原ではその手の伝統舞踊は生まれない。そう考えるとなんか不思議な感じがする。歴史が浅いとは言え伝わった踊りがあまり土着化しないまま受け継がれている。例えが違うかもしれないが、街中にいる趣味のダンスチームがイベントで踊っているのとそう違わない気がする。あれは伝統舞踊とは言わない。そう考えるとこちらも伝統と呼んで良いのだろうかというかすかな引っかかりを感じた。

まぁ、過渡期と言うことなのだろうと思う。やがて少しずつブラッシュアップされて小笠原オリジナルの舞踊へと発展していくのだろう。このところ本土のあちこちでよさこいがブームになっていて何なら地域を挙げたイベントになっていたりする、あれも今はまだ伝統舞踊からはかけ離れた物だが100年くらい続けていたら地域の伝統舞踊になるのかもしれない。伝統舞踊の定義がそうであれば。

続けて今度は和太鼓の演奏が披露された。小笠原太鼓と呼ばれておりこちらは八丈島から伝わったものだそうだ。流儀らしい流儀はなく自由に好きなように叩くのが流儀、なんて言われている。南洋踊りも小笠原太鼓もなんだかユルい。だがそのユルさがいかにも南国と言う感じでいいじゃないか。

小笠原太鼓の披露が終わると出発の銅鑼が鳴った。そして船はゆっくり岸壁を離れ始めた。

この瞬間が見送りのクライマックス。見送る人も見送られる人も腕が千切れそうなほど大きく手を振っている。

そうして手を振っている人たちの中にナイトツアーでお世話になった治郎さんとピッコロ氏(名前忘れてすまん)の姿を見つけた。

2階のデッキの上で大きく手を広げている赤い短パンが治郎さん、少し離れた「小笠原諸島を世界自然遺産に!」という横断幕の所で手を上げているオレンジのシャツがピッコロ氏。

あれ、治郎さん手すりの上に乗ってないか?w

いやー船旅だねぇ。こんな風に盛大な見送りで出発するのは船旅ならではだ。空路ではこうはいかない。

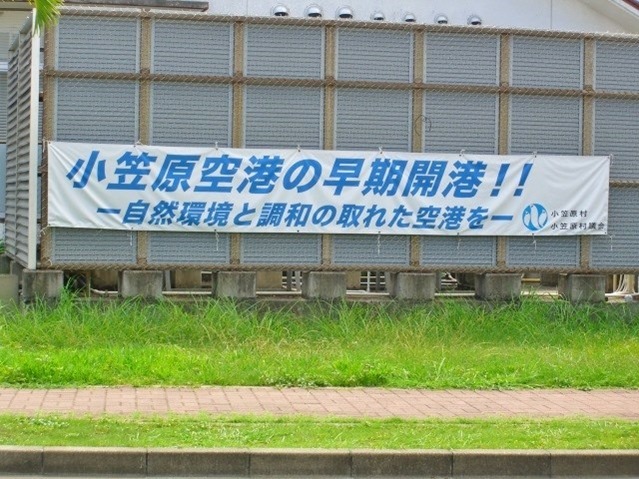

空路開設は島民の悲願。そりゃそうだ、本土との移動手段は島にとっての生命線。それが冗長化されればそれだけ安心して暮らせるし、観光客が気軽に来られるようになれば小笠原の魅力をもっと世界に広めることができる。

だが冒頭にも書いたとおり空路を開設するとなると空港を建設することそのものが自然破壊となるし、リゾート開発などが盛んになればやっぱり自然破壊となる。小笠原は日本に残る貴重な自然環境であることが魅力なのでそこを破壊してまで便利になりたいか?という声があるのも分かる。

今は島民の平均年齢が比較的若いこともあって多少の不便を受け入れても、それを良さとして暮らしているのだから余計なことをするなという声も大きいのだろう。だがその人たちが老後を迎える頃、同じことを主張しているだろうか。

まぁ外野目線ではこの不便さの上に成り立つ貴重な自然環境こそが、島のプレミア度を上げる最大の要因であるわけだし、船旅ではるばる辿り着く旅情は何物にも代えがたい物と思っているので今のままでいてくれる方が嬉しいと言えば嬉しいのだが。

父島ならではのお見送り:

と、それはさておき、船出のイベントはまだまだ続く。小笠原のファンにとって有名すぎるこのイベント。島の観光業者がボードを出して、おがさわら丸と並走して見送りしてくれるのだ。ボートの上にいるのは業者のスタッフや滞在している観光客。

実際に見ると実に圧巻だ。数十艘のボートがおがさわら丸に延々並走してくるのだ。なぜここまで盛大な見送りをしてくれるのか。

並走は10分余り続く。で、これで終了ではない。

一艘、また一艘とおがさわら丸を追い越していったかと思うとしばらく先で停泊して、

ボートに乗っている人たちが海に飛び込む。

別のボートの乗客もダイブ!

ダイブ!!

ダイブ!!!

こんな手厚い見送りで送り出されたらリピーターになってしまう人が多くいるのも分かる気がする。なんか島の人が総出で自分のことを見送ってくれている、という錯覚に陥るのだ。

そうして飛び込んだ人たちが海の上に点々と浮かんでいる。後で回収するのが大変そうだ。もし回収が漏れたらと思うとぞっとする。

兄島の辺りまで並走したボートたちもやがて視界の後方へと消えて行った。それと同時に父島の姿も徐々に小さくなっていく。そうするとお見送りイベントも終了となる。花火大会が終わった後のようにデッキに鈴なりになっていた人たちがバラバラと船室に戻っていく。

自分らも一旦船室に戻った。自分はこのタイミングで酔い止めを飲んだ。竹芝入港まで効果を持続させたいからだ。酔い止めを飲んだ後は暫く自席でのんびりした。