九州めぐりと寝台特急はやぶさ乗り納めツアー【4】(2008/11/22)

高森駅:

続いてやってきたのが南阿蘇鉄道の高森駅。ようやく鉄分補給タイムだ。

南阿蘇鉄道はかつて国鉄高森線だった路線で昭和の終わり頃に第三セクター化されたものだ。

ここの駅前にはかつて高森線を走っていたC12が保存展示されていた。まぁ、SLはあまり興味がないので記念撮影のみ。自分のお目当てはこの駅に隣接する車庫の撮影である。

というわけでまずは駅で入場券を買い求めたら、窓口の係員から、2種類あるけどどちらにしますか?と聞かれた。1枚は高森駅の入場券でもう1枚が南阿蘇水の生まれる里白水高原駅の物だった。もちろん両方購入。

高森駅の入場券。普通のサイズの何の変哲もない入場券。

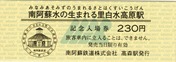

南阿蘇水の生まれる里白水高原駅の入場券。この駅はかつて日本一長い駅名の座に君臨していた駅である。長い名前を収めるために入場券が横長サイズになっている。文字が入りきらないからというのも理由のひとつなんだろうが、わざとそうしているような気もする。

ちなみに「みなみあそ みずのうまれるさと はくすいこうげん」と読む。自分はずっと「みなみあそすいのうまれるさと~」だと思っていた。南阿蘇水ってなんだ?

それはさておき、ホームに入ってみたら丁度列車到着の時刻で南阿蘇鉄道の主力車両であるMT-2000形が入線してきた。

全国の第三セクター鉄道で見かけるレールバスタイプの車両だ。

異様に長いホームの中央にちょこんと停車しているのがかわいらしい。かつて国鉄だった路線の駅は地方の駅でもこのように長ーいホームが設置されていることが多い。国鉄時代にはあまり運用の効率と言ったことが語られることなく、閑散路線でも車両を何両も繋げた列車が走っていたりした。それはそれで見ごたえがあってよかったのだがどう考えてもムダだよなぁ。

そんな長いホームをてくてく歩いて車庫の方へと進んでいくと、奥にMT-3000形という車両が停まっていた。

この車両だけ前面が流線型になっていて、色の塗分けなども他の車両と異なっているのだが、運用面では特に区別はしていないとのこと。

通潤橋:

軽く鉄分補給を済ませて次の目的地へ。通潤橋(つうじゅんきょう)という橋に行ってみようと思う。高森駅から国道285号線、218号線を経て道の駅通潤橋に到着。

通潤橋というのは山都町を流れる五老ヶ滝川に掛けられた石造りの水路橋である。町の南方に白糸台地という台地が広がっているのだが、阿蘇の火山灰の土壌の上にあって周囲を流れる川は深い谷を形成しており、水利に恵まれずかつては湧き水などを利用した耕作が細々と行われる程度だったそうだ。

江戸時代になりどうにかこの土地を利用できないかと考えた布田保之助によって周囲に水路を設けることになった。ところが白糸台地は三方を川に囲まれており上流方向から水を引くことができない。そこでさらに上流域を流れる笹原川から水を引いてくることにしたのだが、最後の難関となったのがこの五老ヶ滝川であった。

ここを越えなければ下流の白糸台地に水が引けない。ということで五老ヶ滝川を跨ぐ水路橋を架けることにしたのだが、当時の土木建築で一般的だった木橋にするとすぐに破損してしまうため肥後の石工を集めて石橋で作られることになった。

当時から肥後の石工は高度な技術を持っていることで知られており、長崎の眼鏡橋など数多くの石橋の架橋や城の石垣の構築などを手掛けている。この通潤橋は長さ78m高さ21mという大規模なもので石橋としては日本最大を誇っている。

この橋には更に大きな特徴がある。それは逆サイホンという原理を用いていることだ。サイホンとはある所(A)にある水を一旦高い所(B)を経由してその先に有るAより低い所(C)まで送る時に利用される原理である。AとCを結ぶ管に水を満たすとBからCに向けて水が流れる際に自然とA側にある水を吸い出すのでポンプなどの動力なしで水を送ることができる。灯油のポンプなどもこの原理を応用している。

これに対し逆サイホンというのは、一旦Aより低い所(B’)に流下させつつ、B’よりは高くかつAより低い位置にあるCまで送る仕組みである。AからB’へ流下した水はその時の水圧によってその先の勾配をかけ上がり、その勢いでBまで到達させることができる。サイホンという原理が発見される前から肥後の石工たちがその仕組みを知っていたわけだ。

また、この水路橋の中央部には穴が空けられている。普段は閉じられているのだが水路内に落ち葉などが詰まるので時々この穴から外部に放出させて詰まりを防いでいる。その際にもこの水圧が利用されている。水の流れや水圧を知り尽くしているからこその工夫だ。放出される水は綺麗なアーチを描いて下を流れる五老ヶ滝川に落下する。その様がまさに圧巻なのだ。

こうした様々な特徴ならびに希少性が評価され、国の重要文化財に指定されている(2025年註:令和5年には国宝にも登録されたそうだ)。

自分がこの橋のことを知ったのは学校の授業である。いつかは忘れたが教材として取り上げられたことがあった。江戸時代に作られた珍しい石橋であることを知り、以来1度見に行ってみたいと思っていた。なので今回ここはマストで来ようと思っていた場所である。

橋そのものへの興味もさることながら、やっぱり放水をしているところをぜひ見てみたい。放水は水路に溜まった泥やごみを除去するために行われるものなので基本そういうタイミングでしか実施されないのだが、今の季節は毎日お昼時に観光放水を行っているらしい。見られればラッキーと思っていたのだがここまでの行程で若干の遅延があり、現時点で間もなく13時になろうとしている。

1時間くらい放水し続けてくれることを期待しての訪問だったが・・・。

流石にそれはなかった。吐水口からしずくがぽたぽたと垂れていて少し前まで放水をしていた余韻を残していた。

事前に予約すれば有料で随時放水を行うサービスもあるそうだ。ただしそのお値段は5000円。流石に申し込みはしなかった。

ともあれこちらが通潤橋である。見事な石のアーチである。日本の三大奇橋と言えば、猿橋、錦帯橋、かずら橋と言われているが、この橋も充分奇橋にランクインできそうだ。ただし知名度がそこまで高くないのが難点。

上の写真でも分かるとおりこの水路橋は橋の上を歩行することができるようになっている。とりあえずあの上に行ってみようと思い脇の通路から橋の上に登ってみた。

橋の上はこんな感じだった。石畳風に続いている部分の下に水路が埋め込まれている。もちろん今もこの中を水がゴウゴウと流れている。

ご覧のとおりこの橋には柵が設けられていない。本来人が渡ることが目的の橋ではないからということだろうか。

橋の縁から下を覗いてみた。柵も何もない縁の向こうは20m以上の高さがある奈落だ。万一この高さから転落したら大けがでは済まないだろう。当然、腰も引ける・・・。

ウィキペディアによると、一応ここから転落した人はまだいないとのことだ。幅がそれなりに広いので真ん中を歩く限り転落を心配する必要はまずないのだが、でもやっぱりスリリングだよなぁ。

この旅の後、何度かここから転落する夢を見てしまったのは内緒だ。

ちなみに橋の上からの眺めはこんな感じ。五老ヶ滝川は大きく北にカーブしており、その向こうに見えるのは道の駅である。

傾斜が急な場所なので、水田も棚田になっていてそこだけは穏やかな谷間の集落の趣である。

なお、自分の背後の方向が下流となるが、そちらに数百メートルほど進んだ所には川の名前にもなっている五老ヶ滝という滝がある。この滝は落差が50メートルもあるそうで眼前に広がる穏やかな風景とはリンクしない。

今回は見逃してしまったが、また訪れる機会があったら滝の方も見に行ってみたい。

少し見づらい写真で恐縮だがこれが橋の中央部にある放水用の水栓である。この線を引き抜くと水路の中の水が盛大に噴き出す仕組みになっている。

ふと気になったのだが、この栓を再び閉栓する時はどうするのだろうか。勢いよく噴き出す水流に逆らって閉栓するのは容易ではない気がする。

橋を渡った先の傍らには余水吐きがある。引いてきた水のうち水路橋を渡るのは一部のみとなっている。渇水でも安定して水が供給できるようにしてあるのだろう。水量が多い時は余った水をここから五老ヶ滝川に放水させているというわけだ。

理由は不明だがこの余水吐きはソロバン滝という名前が付いているそうだ。

もっとじっくり見たい所だが先の行程を考えるとそろそろ次へ向かわなければならない時間だ。程よい所で引き返して道の駅に戻って来た。

道の駅の敷地の一角に八朔祭の人形が展示されていた。シュロっぽい植物を使って拵えられていてリアルな作りだ。

これ、実はかなりデカい。奥に写っている人の大きさと比べてもらうとその巨大さが分かると思う。優に4mくらいの高さがある。お祭りのシンボルになるものだから目立つようにしなければならないのだろう。

水飲み場も通潤橋を模したものになっていた。橋の中央部分に排水口があってリアルな作りだが、残念なら使用中止になっていた。

確かにこれは水を飲む用事が無くても遊びたくなるだろう。

さて、昼時を過ぎたのでここらで昼食にしようと思うのだが、道の駅のレストランは満席で順番待ちができていた。それを待っていたら時間が勿体ないのでとりあえず先に進むことにした。

暫く走らせていると道の駅清和文楽邑の看板が見えたのでちょっと立ち寄ってみた。こちらは空席があったのでここで食べて行くことになった。

自分が注文したのがだご汁定食。だごとは何ぞやと興味を惹かれて注文してみたのだが、団子のことだった。ああ、阿蘇で食べた「のべだご」の「だご」か。と言ってもお団子が入っているわけではなく、要はすいとんだ。

だご汁自体は素朴な感じで付け合わせにピッタリだった。天ぷらや小鉢が付いているので食べ応えもバッチリ。

カミさんもだご汁には興味を示していたが、同じ物を頼んでハズレだったら共倒れになってしまうので、保険として安定の天ぷらうどんを注文した。九州のうどんらしい出汁の風味が強い薄い色のつゆで、なんか優しい味だった。

食後はそのままさらに進んで高千穂へと向かった。