九州めぐりと寝台特急はやぶさ乗り納めツアー【5】(2008/11/22)

高千穂鉄道 高千穂駅:

国道218号線を東に進んでいくとやがて峠を越えて宮崎県五ケ瀬町に入る。宮崎と言えばフェニックス並木のイメージが強い、本土随一の南国ムードあふれる県であるが、この辺りは山深い山村で南国ムードは一切感じられない。

そして更にもうひと山超えると次の目的地となる高千穂町に入る。高千穂は神話の里として名高いが、自分的にはそれよりも先に見に行きたいものがある。高千穂鉄道だ。だよね。

高千穂鉄道は延岡と高千穂を結ぶ国鉄高千穂線を引きついて誕生した第三セクター鉄道だが、2005年9月に襲った台風によって設備に甚大な被害を被って全線で運休となってしまった。このうち延岡側の半分の区間は被害が大きく復旧に困難を伴うことから、再建を断念して一足先に廃止となってしまった。

高千穂側の残り半分の区間は、沿線に水面からの高さ東洋一を誇る高千穂橋梁や、駅に温泉が併設された日之影温泉駅、神話にちなんだ高千穂地区など観光資源が点在しており、被害も幸いにして比較的軽微に留まっていることから復旧に向けた模索が続いていたが、復旧費用の負担や休止中の運営費用などの調整が難航してしまい、先日とうとう来年3月末での廃止が発表されてしまった。

仮に復旧が果たせたとしてもその路線は他の路線と一切接続しない離れ小島となってしまう。そうなると駅までのアクセスが車しかなくなってしまうので、わざわざ鉄道に乗りに来る人は限られてしまう気がする。再建後の経営見通しが立ちづらかったのもあるのかもしれない。

で、廃止されるとなると残された車両の処遇が気になる所だ。他の鉄道会社が欲しがらなければ処分されてしまう可能性が高い。そうなってしまう前に一度見ておきたいということで、この場所は今回の旅ではマストで訪ねておきたい場所だった。

(2025年註:その後線路などの設備は地元有志により設立された高千穂あまてらす鉄道に譲渡され、カート車両の運転などが行われている。なお、車両についてはその全てが他社に譲渡されるか、沿線で列車ホテルとして活用されたりしており、解体処分となった車両はない。)

ということで高千穂駅にやって来た。駅は高千穂の集落の中にあり周辺の道が分かりづらかった。ナビの案内に従って走って来たのに少し迷ってしまった。

駅舎の入口には扉が付いていて、もちろん固く閉ざされていた。そのうえカーテンまで掛けられているのでもはや中の様子は全く分からない。

終着駅であるにもかかわらず、駅前にバスロータリーやタクシープールがないうえ商店もほとんど見当たらない。狭い道のどん詰まりに所在なげに駅舎が建っていて、そこが運休してから既に3年も経過しているものだから、もはや忘れ去られたかのようにひっそりとしている。

駅舎の中には立ち入ることができなさそうだが、脇からホームへの進入は容易だったのでちょっとお邪魔してみた。

ら、カマキリに出迎えられた。カマキリなんて久しぶりに見るな。

ホームのある側には、歓迎の看板や書き割りの人形などが置かれたままになっていた。こちらは3年の月日が経過しているとは思えないほど、汚れもなく綺麗な状態のままだ。

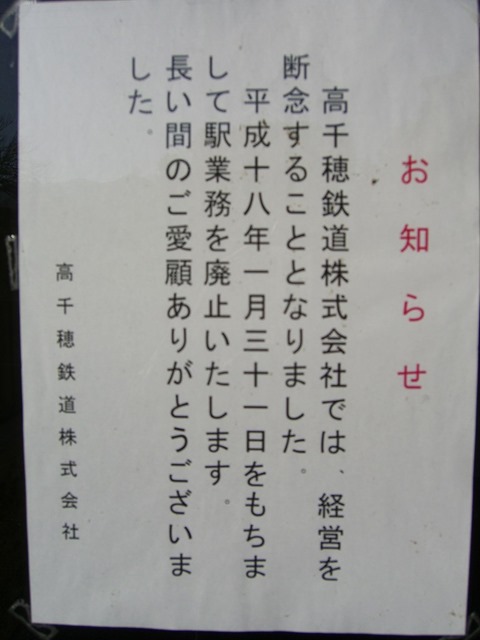

だが、奥に見える駅舎に入る扉には、

鉄道の廃止を告げる張り紙が貼られていた。この決断はさぞ無念であったであろう。

線路はホーム奥側の留置線まで繋がっている。そちらを見ると運休中の車両がそのまま留置されているのが見えた。

こちらはTR-100形という高千穂鉄道の主力車両である。

時折手入れされていたのか綺麗な状態を保っている。もし無事再開の運びとなってもこれならすぐ走り出せたことだろう。

とりあえず高千穂鉄道の見学はこれにて終了。

高千穂峡:

続いて高千穂随一の観光名所である高千穂峡へと向かった。駅からはそれほど離れておらずすぐに到着。一番手前側の駐車場が無料となっていたのでそこに停めようと思ったら満車だった。どうしようかなと思ったらその駐車場入口の看板に奥の方にも無料駐車場があると書かれていた(ような気がした)。

というわけで更に進んでいくと以降道沿いに点々と駐車場が並んでいるのだが、そのどれもが有料と書かれている。進んで行くにつれて道はだんだん細くなってくるし、道行く観光客も徐々に増えてきて走りづらくなってくるしで諦めて適当なところに突っ込んだ。

もちろんそこも有料だった。この際致し方なしなのだが1日500円もする。いや、1日丸々停めて500円なら圧倒的に安いのだが、こうした観光地での停車時間はせいぜい1~2時間だ。そう考えると1時間250円とか500円になる。それって都心部のコインパーキングと変わらない。まぁそれを見越した価格設定なのだと思うがやっぱり高い。

とりあえず車を降りて高千穂峡へと向かう道を歩いた。道の両側には土産物屋が建ち並んでいる。流石宮崎だけあってどの店でもおでこのテカった某知事のイラストが描かれた商品が何かしら並んでいる。知名度が全国区なだけのことはある。

試食なんかも出されていた。宮崎は炭焼き地鶏が名物だそうで、レトルトでパックされたものが売られている。それが試食に出されていたので試しに食べてみたが、出されて時間が経っていたのか正直あまり美味しくなかった。

こちらが高千穂峡。有名すぎるアングルの写真なので見たことがあるという人も多いだろう。

写真奥に見える崖を一筋に流れ落ちる真名井の滝がこの峡谷の神秘性を高めるのに一役買っている。神々しさを感じる光景だがその水源はすぐ上にあるおのころ池にあり、滝は崖の手前にこしらえられた人工の調整池から流れ落ちている。流量を安定させているのかもしれないが現地でそれを知るまで自然の滝だとばかり思っていたので人工物だったことはちょっと意外だった。

川の上を好き好きに散策しているボートもまた、高千穂峡らしさを表すアイコンのひとつとなっている。空きがあればちょっと乗ってみようかなと考えていたのだが、ボート乗り場に行ってみたら今日は予約で埋まっているといわれ借りられなかった。

なので滝見台の上から眺めるのみとなってしまったが、見ていると操縦が下手な人がいるらしくボートが壁にぶつかるゴツンという音が度々峡谷の中に響いていた。

そしてこれだ。柱状節理。これもまた高千穂峡の神秘さを引き立てている。溶岩が冷え固まる時にひびが入った物がこの柱状節理であると習ってはいるが、自然の造形物なのに人工物のように規則正しい直線が形作られているのが見れば見るほど不思議な光景である。

かと思いきや、その上にはざん切り頭をコツンと叩けば文明開化の音がする、的なざっくり刈り上げた頭髪のような岩も見える。こちらもまた柱状節理の一種である。

同じ柱状節理なのにまっすぐとざん切りが同居している。その間に何があったのだろうか?

川沿いには遊歩道が設けらていて奥の方まで散策できるようになっている。結構な観光客の姿が見える。全国クラスの観光地の評判はダテじゃない。我々は彼らに混じって周辺を散策してみようという気にはならず、滝見台からの眺めを満喫した後で引き返してしまった。やっぱり1時間くらいしか滞在していない・・・。