九州めぐりと寝台特急はやぶさ乗り納めツアー【8】(2008/11/23)

島鉄フェリー:

車を車両甲板に停めてデッキに上がった時には、船は既に出港していて港から離れつつあった。間に合ってくれて良かった。

このフェリーは島原鉄道が運営している島鉄フェリーで、対岸に位置する島原半島の口之津港へ向かう。乗船時間は30分ほど。

気温はやや肌寒いが凌げないほどでもないのでデッキ上で過ごすことにした。乗船している間に昼食を済ませることに。

さっき道の駅で買って来たこのしろぶえん寿司。コノシロは魚の名前と分かるが、ぶえんというのは何だろう。調べてみたら無塩という字があてられるらしい。その名のとおり塩を使わずに作った寿司であるそうだ。

酢飯が甘みの強い独特なもので好き嫌いが分かれそうな味だったが、自分は案外気に入った。九州と言えば食べ物が甘い。刺身醤油から始まりちゃんぽんでも何でも甘く作る傾向がある。なので九州の食べ物が口に馴染まないという人もいるらしいが、自分の実家は九州とは無縁の家系であるにもかかわらず何故か何でも甘く味付けする家だったので、そんな九州の味というのも案外抵抗感なく受け入れられる。

食事中に鬼池へ向かうフェリーとすれ違った。この航路は2隻体制で運用されているようだ。両港を出港する時間が同時刻なのでここは航路のちょうど中間地点ということになる。

食事を済ませた後は島並みを眺めたり対岸の普賢岳を眺めたりして過ごした。

やがて口之津港が近づいてきた。

間もなく下船となるので車に戻る。一番最後に乗船したので駐車位置は最後尾だ。乗船時に係員の誘導で車を停めているが下船はどうするのだろう。自分はこの手のカーフェリーに乗船したことがなく(でかいカーフェリーならあるが)、停める時からどうやって下船するのか気になっていた。船の上に転回するスペースはなさそうなので、そうなるとバックか。あの狭いタラップをバックで降りるのはちょっと心配だ。

車に乗り込んでその時を待つ。程なく軽い衝撃と共に接岸した。いよいよか、と思いつつ固唾を飲んでその成り行きを見守っていたら、前方の壁の部分が展開された。

あーなるほど。そっちから下船できるのか。考えてみればそれが一番理にかなっている。運転不慣れな人が乗船してないとも限らない。立ち往生や転落なんてことになったらシャレにならないわけだから、そりゃそういう設計にするよなと一人合点。自分の心配は全くの杞憂だったことが分かり、最初に乗船した車から順にスムーズに下船することができた。

雲仙普賢岳:

さて、再び九州本土に戻って来た。さっきまで熊本にいたのにいつの間にか長崎にいる。島原と言えば雲仙普賢岳や島原の乱の舞台として有名な場所だが自分的には島鉄である。

島鉄とは今しがた乗っていたフェリーを運営している島原鉄道のことだが、鉄道の名を冠しているとおり鉄道路線を運行している。ここには少し前まで国鉄キハ20系に準じた形状のキハ2000形という車両が在籍していた。ここ数年でキハ2500形という新型車両が増備され、キハ2000形は先日引退となってしまったのだが、南島原駅の留置線にまだ留置されているという情報を聞いている。引退した車両なのでいつ解体となるか分からない。そうなる前に見ておこう、ということと南島原駅を目指す。

現在地は島原半島の南端付近。目指す南島原駅は半島の中央部付近にある。島原半島は東に膨らんだ鎌のような形状をしているためその海岸線を延々と北上する。

途中、道の左手に雲仙普賢岳がずっと見えていた。木々の生えない異様な山容でそそり立っている。

この山は度々噴火して被害を出している。古い所では1792年に大噴火しその際山体が大きく崩壊した。崩壊した土砂はそのまま有明海に流れ込み、その衝撃で津波が発生。その津波は対岸の天草諸島に襲い掛かり多数の死者行方不明者を出した。この事件は島原大変肥後迷惑(しまばらたいへん-ひごめいわく)と呼ばれている。肥後の人たちは対岸の噴火がまさかこちら側に影響を及ぼすなんて思いもよらなかったであろう。

近年では1990年の噴火が記憶に新しい。普賢岳は溶岩や火山弾を吹き飛ばすような爆発的な噴火を起こさず、火山噴出物が火口からムクムクと盛り上がるようなタイプの火山で、この盛り上がった火山噴出物はやがて崩壊し麓へ向けて火砕流となって流れ下る。その火砕流の様子をスクープしようと多数のマスコミ関係者が山へ押しかけた。やがて撮影がしやすい場所に集結するようになり、そこが「定点」と称されるようになった。だがそこは火砕流が流下すると確実にその通り道となる川の谷間で、地元の消防団からは再三避難を要請されていた。

ところが、それまでに数度にわたって発生していた火砕流がその定点までは到達しなかったことに加え、関係者の間に火砕流の危険性について十分な認識がなかったことから、いざ定点まで達するような火砕流が発生したとしても風上の方に逃げれば大丈夫だろう、という風に考えられ、避難要請に応じる物はほとんどいなかったという。

そうしたさなか、6月3日にこれまでで最大規模の火砕流が発生。流れ下った火砕流は多くのマスコミ関係者が詰めていた定点をも飲み込むほどの規模となった。火砕流は極めて高温になっている火山噴出物が崩落した物なので、その火山灰の温度は麓に到達した時点でも250度~300度に達すると言われている。また一気に流下するため強力な爆風を伴う。

そんな状況下で風上に逃げることなど到底適わない。結果的にマスコミ関係者のみならず、現地までの送迎を依頼され現地待機していたタクシー運転手、警戒を続けていた消防団員や警察官、そして近隣の住民など合わせて43名もの方が犠牲となる痛ましい事故に発展した。

かように一旦噴火すると大いに荒ぶる山ではあるが、噴火が収束して13年が経った今では静かな佇まいを見せている。だが未だに植生が復活していない荒涼とした山肌が次の噴火タイミングを虎視眈々と狙っているかのようで背筋が寒くなった。

ちなみに山の周辺やには噴火の被害の記憶を留めるための施設がいくつか存在するそうだ。個人的には見に行ってみたい施設もあったのだが、長崎市街の散策の時間が取れなくなってしまうのでやむなく見送りとなった。

島原鉄道:

1990年の噴火で島原鉄道も例外なく被害を被り長期間の運休を余儀なくされた。噴火が収束した後で復旧工事が行われ一旦は運行再開にこぎつけたが、乗客の減少に歯止めがかからず、閑散区間となっていた島原外港(現島原港)駅から先、加津佐駅までの区間がこの年の4月に廃止となってしまった。

車庫がある南島原駅は廃止を免れた区間にあるのでまずは駅を訪ねてみようと思う。

というわけで南島原駅へとやって来た。駅舎は相当古いもののようでアンティークな雰囲気を色濃く残している。が、駅に近づくにつれ駅の入口の扉が固く閉ざされている様子が見えてきた。それを見て南島原駅も廃止区間に含まれているのを自分が思い違いしたのではないかと少し焦ったが、よく見たらその左側にある小さな通用口のような出入口は解放されていた。

入ってみると窓口に人の気配があり取り越し苦労だった。

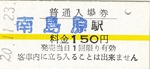

駅の窓口に駅員の姿が見えたので、入場券を購入してホームに立ち入らせてもらった。駅には2500形が停車中だった。背後に見える留置線にも2500形の姿が見える。だが2000形の姿が見当たらない。

一旦窓口に戻り駅員に訪ねてみたところ、少し前に全部解体されてしまったそうだ。残念、一足遅かったか。というわけで収穫は2500形のみであった。

ちなみに2025年現在、この南島原駅は島原船津駅と改称され、アンティークな駅舎も取り壊されてこぎれいな駅舎に建て替えられてしまった。

というわけで島原鉄道の見学はこれで終了。ぼちぼち長崎市街へ移動する。

長崎市内散策:

再び有明海を望む海岸沿いを走り、その付け根にある諫早まで進んだところで高速に乗って長崎へと向かった。道は比較的順調だったが、長崎市街に入った時にはお昼を回っていた。

長崎は見所に事欠かない街で時間があれば1日でも2日でも観光して回れそうなほどのボリュームがあるので流石に全部見て回ることはできない。初めての長崎訪問と言うこともあり、メジャーな見所である大浦天主堂とグラバー園、および平和公園辺りを散策してみることにした。

今朝の時点で時間があれば佐世保や呼子を散策することも考えていたがこの分だとちょっと難しそうだ。急ぎ足で長崎見学してもしょうがないので、今日はこの後の時間を長崎市内の散策に充てることにした。

もちろん自分的には長崎と言えば路面電車である。それらも撮影しておきたいところだ。

市内に入ると早速長崎電気軌道の線路が見えてきた。信号待ちで停車中にやってきた電車を車の窓越しに撮影してみた。

まずは1200形。遠い所をズームで狙ったのでピントが甘い・・・。

別の場所に停車中だったのは3000形。