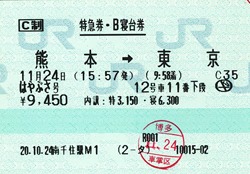

九州めぐりと寝台特急はやぶさ乗り納めツアー【14】(2008/11/24)

はやぶさ号の車内紹介:

というわけで日本最長の定期寝台列車の旅が始まった。我々の席は開放式B寝台。2段式のベッドが向かい合わせになって1区画になっている。今回は上下で寝台を取ったので向かい側には別の男性客が乗っていた。

今回は手荷物に大き目のスーツケーズがあるのだが、いざ座席に着いたらこれを置く場所がないことに気づいた。通路に置くと邪魔になるので、とりあえず寝台の上に上げておくことにした。寝るときどうしよう・・・。

上段寝台はこんな感じである。以前は鮮やかな青一色だったマットレスが妙にアバンギャルドな柄の物に代わっていた。個人的には青一色のマットレスに旅情を感じるのだが。

シーツは寝る前に自分で敷かなければならない。民宿並みのサービスの悪さだが、寝る時間まで寝台を座席として使うから仕方がないと言えば仕方がない。それはさておき、これを敷くタイミングが案外難しいな、と思った。シーツの上に汚れた私服で乗りたくないので敷く前に浴衣に着替えたいところだが、あまり早々に着替えてしまうと途中駅で催されるちょっとしたイベントの時に下車できなくなる(それについては後述)。かといって遅い時間にここでゴソゴソやったらそれはそれで迷惑になる。

上段寝台にはご覧のとおり窓がない。自分はこうした開放タイプの寝台列車に乗車するときについ上段寝台を確保してしまいがちだった。だが上段寝台は窓がないので外の景色が全く見られない。いつも乗ってから下段にすればよかったと後悔するのだが、何年かに1度しか乗らないので毎回そのことを忘れて上段を選んでまた後悔する。なんと学習能力のないことか。

そもそもなぜ上段を選ぶのかというと、自分の上に知らない人が寝ているとどうにも落ち着かないからだ。今回はその点相手がカミさんなのでその心配はない。ということで今回は下段寝台にて車窓をじっくり堪能させてもらうことにした。

ちなみに下段は早々に荷物だらけになってしまったので非公開。

荷物を降ろしたらカミさんが下段に降りてきて2人横並びに腰掛けた。で、早速買って来た牛丼を食べることにしたのだが、ちょっと困ったことになった。というのもその牛丼は小腹を満たすために買った物なので1個を2人で分けて食べるつもりなのだが、座席の向かいに知らない客が座っている。彼にそれを見られながら回し食いをするのが何だか気恥ずかしい。お向かいさんも変な気を使ってしまうかもしれない。

そんなことを考えてしまい、視線を車窓や他の場所に逸らしつつ、お向かいさんをなるべく視界に入れないようにして食べたので落ち着いて食べられなかった。まぁ、それでもとりあえず小腹は満たされた。あとは夕食時に落ち着いて食べよう。

食事が済んだら食後の一服がしたくなった。だがこの車両は禁煙車なのでタバコを吸うためには喫煙車まで出向かなければならない。じゃあ、ついでに車内の見学もしてくるか。

まずは我々が乗車している二段寝台の様子。片側に寝台があって反対は通路という配置になっている。通路は天井が低くなっているが、これは上段寝台の利用者用の荷物置き場がこの上にあるからである。

夜のとばりが降りて来ると寝台エリアは静かになる。たがすぐに寝ない人もいる。そういう人は通路に埋め込まれた折り畳みいすを展開してそこに腰掛けて車窓を眺めながら軽く一杯なんてこともできる。自分はそういうことはしないのだが、やっている人を見ると旅慣れてカッコいいなと思う。ただし、ご覧のとおり狭い通路なので通行人がやってくると、足を寄せるか立ち上がらないとやり過ごせない。多くの人が就寝する時間まではトイレや洗面へ向かう人が割と頻繁に行き来するのであまり落ち着かなさそうだ。

列車内の散策と言ってもこの列車は寝台車のみの編成なのでこれと言った見どころはない。以前は食堂車やロビーカーなどと言った心躍る車両が連結されていたというのに寂しい限りである。

自分は15年ほど前に寝台特急富士に乗車したことがある。その当時の寝台列車は花形列車の一角を堂々と飾っていて、食堂車やロビーカーが連結されていた。といっても当時は中学生の小僧だったので食堂車で食事をとるなんて恐れ多くてとてもできなかったし、ロビーカーで酒を飲むわけにも行かなかったので見学するのみだった。

将来、こういう所で飲食できるような人間になりたいと思ったものだが、凄く覚悟を決めればこういう所でどうにか食事ができるようになった頃には既に食堂車もロビーカーもなくなってしまっていた。世の中ままならないものである。

さりげなく食堂車がないと書いたが、この列車に乗車する時間は18時間もある。うっかり食事を持ち込み忘れてしまったら東京到着まで我慢しろとなるのかと心配になるが一応?救済策はある。

途中、下関駅で25分ほどの停車時間がある。その際、駅の係員に一言伝えれば改札外のコンビニなどに行くことができるようになっている。

または朝方に車内販売が回ってくるのでそこで手配することも可能。ただし車内販売は売れ行きがいいと編成全部を回る前に売り切れになってしまうこともあるらしい。これにすべてを託すと万一売り切れの時に絶望しかなくなるので予め手配して持ち込んでおくのが吉である・・・。と言ってもこの列車ももうすぐ無くなってしまうのだが。

まぁでも一応編成の端から端まで歩いていくつか撮影をしてきた。とりあえずまずはA寝台。この日はA寝台も満室になっていて扉がすべて閉じられていたので中の様子は撮影できなかった。

A寝台はこの列車の特等席である。個室になっていて各部屋に洗面台なども設置されているので快適な空間となっている・・・。のだが、この列車にはB寝台個室であるソロも連結されている。A寝台とB寝台の違いはというとベッドの幅と洗面台の有無くらいしかない(広さも多少広い)。その割に寝台料金は倍くらい違う。

圧倒的にソロの方がリーズナブルなのであえてA寝台を選んでも満足度は正直あまり高くない。

唐突に恐縮だが洗面台である。昔ながらの国鉄車両の洗面台である。清水のタンクは限りがあるので水を出しっぱなしにされないように水栓はスプリングの付いたレバーになっていて、ひねっている間しか水が出ないようになっている。だがこれは手が洗いづらいったらない。片手ずつしか洗えないので泡切れが悪くて往生する。

隣にある小さなボウルは口を漱いだ水を捨てる時に使う。口を漱いだ後はこちらのボウルの方に吐き出すのがマナー。なぜかというと洗面ボウルはその名のとおりあくまで洗面用なのである。水を出しっぱなしにできないので洗顔の時はここに水をためて洗ってね、というのが本来の使い方だ。だが周知されているとは言いがたく、ここにうがい水を吐く人が絶対いる。そう考えたらとてもここに水をためて顔を洗う気にはならない。

壁には石鹸とコップがかけられている。石鹸はともかくコップは・・・。使い回しなどできるわけがない。昔の人はおおらかだったのだなと思わずにはいられない。

とはいえ水栓がコレなので両手で水を汲んで口に含ませることができない。まぁ、片手で2度3度掬えば済む話ではあるが、

自分はこちらを活用した。冷水器である。これも昔ながらの国鉄仕様。0系新幹線にも設置されていたものだ。右にある紙コップと書かれたケースに折り畳み式の紙コップが入っていて、それにこの冷水を注いで飲めるようになっている。この紙コップは小ぢんまりとしたもので大人だと2口分くらいの水しか汲めない。喉が渇いている時は何度もお替りする羽目になる。

昔はこうして水ぐらいはタダで飲ませてくれていたのだが、最近は水はおろか飲み物の自動販売機すらない。世知辛い世の中である。といっても昨今では水もペットボトルで買う時代だ。そう考えるとこの冷水器の水は無料で飲めるのでセコい人はペットボトルにこの水を汲んで持ち帰るなんてことをしかねない。最近JRがこういうサービスをやめているのはそういう背景もあるのかもしれない。

というわけで戻りがけに喫煙車両の廊下で一服してそのあと自席に戻った。

席で暫くカミさんと他愛もない話をしているうちに博多に到着。この駅でお向かいの上段側の乗客が乗車してきた。年配に片足を突っ込んだ女性である。腰の低い人で入口をはいる時と梯子を登る時に一言ずつ挨拶をしながら自席に入って行った。

博多を出て少しした時にその人からお饅頭を頂いた。なんかすごく気を使ってくれる人である。ありがたく頂戴したがお気遣いが加味されているのか美味しい饅頭だった。

そして、ほどなく九州の玄関口となる門司に到着。