小笠原上陸【8】(2008/09/13)

おがさわら丸からみた夜明け:

2008/09/13

船内の自席で熟睡していたら突然船内アナウンスで起こされた。間もなく夜明けであることを伝えるものだった。時間を見ると5:30。昨晩は早々に床に就いたので寝不足感はないが、夜更かしをした人には迷惑なアナウンスかも。

日の出が見られるなら見に行ってみようとカミさんとデッキに出てみた。外は既に亜熱帯地方の雲が沸いている。今はどの辺にいるのだろうか。

太陽は既に水平線から少し高いところまで上がっており、水平線から昇って来る様は見られなかった。ちょっと出遅れてしまったらしい。

2度寝するほど眠くもなかったのでそのまま起床して朝食とした。朝食は竹芝桟橋近くのコンビニで仕入れた味噌汁である。2人ともなぜかあまりお腹が空いていなかったので主食は摂らなかった。例の給湯機でお湯を入れて船室に戻ってテレビを見ながら味噌汁をすする。

テレビではNHKのニュースが流れていた。聞くとはなしに聞いているとアメリカのリーマンブラザーズが破綻したというニュースが耳に入ってきた。この時はふーん、と聞き流していたが、これが後に長いこと世界的な不景気に悩まされるきっかけとなったことは承知のとおり。

(公式)船内見学ツアー:

それから少ししたら見学ツアーの集合を告げる船内アナウンスが流れてきたので、いそいそとフロントへ向かった。フロントには20人ほどの見学希望者が集まっていた。

全員集まったのを確認して見学ツアーが始まった。まずは係員の後について案内されたのが機関室。

機関室というだけあって室内は計器だらけ。これらの数値を具にチェックしながら船の状態を把握してコントロールをしているわけだ。

機関長が出てきて船のあらましを説明してくれた。詳細は忘れてしまったがひとつ印象深かったのは船の燃費の話。この船の燃費は軽油1リットルで13mほどなのだそうだ。冒頭で触れたTSLほどではないがそれでも随分と短い。1リットルで船1隻分も前に進まないのだ。

リッター13mの船が1000キロ離れた父島まで行くのに必要な軽油の量は77キロリットル・・・。いや違うな。父島では給油不可なわけだから往復分の燃料が必要。そうなると154キロリットル。それがどれくらいの量なのか全くイメージが沸かないが、途轍もない量であることは分かる。

ウィキペディア(※2025年現在記載なし)によると、1往復にかかる費用は600万円程度だそうだ。600万円の中には様々なコストが含まれているので全てが燃料代とはならないが、仮に超ざっくりと全て燃費として計算してみるとリッターあたりおよそ39円。街中のガソリンスタンドで軽油はリッター100円前後で販売されていることを考えるとだいぶ安い。

次に連れてこられたのがエンジンルーム。他の参加者およびアングルの都合から中途半端な写真しか撮れなかったが、エンジンのシリンダーと思われるものが片側9個、両側で18個並んでいた。つまり18気筒エンジンということか。それはさておきひとつひとつのシリンダーの大きさと言ったらどうだ、軽く直径1mくらいはあるのではないか。こんなデカいピストンが18個もドコドコ動いているのだから、そりゃいくら希薄な燃料を噴射しても1リットルの燃料なんかすぐ無くなるわけだ。

このエンジンによる発電で船内の電気が賄われているが、その発電能力は父島の全世帯が必要とする電力量を供給できる能力があるそうだ。島が万一停電した時にこの船を非常用電源として使えるようにする、なんてことも考慮されているのかもしれない。

壁面のエンジンを見下ろすくらいの高さの所に作業用通路があり、一行はそこをぐるっと一周した。

エンジンルームは暑くディーゼルエンジンがゴウゴウという唸りをあげているが、自分の耳にはその背後に聞こえてくるコーーーッというホワイトノイズ的な音が耳についた。気になりだすと止まらない。自分は機関士にはなれないなと思った。

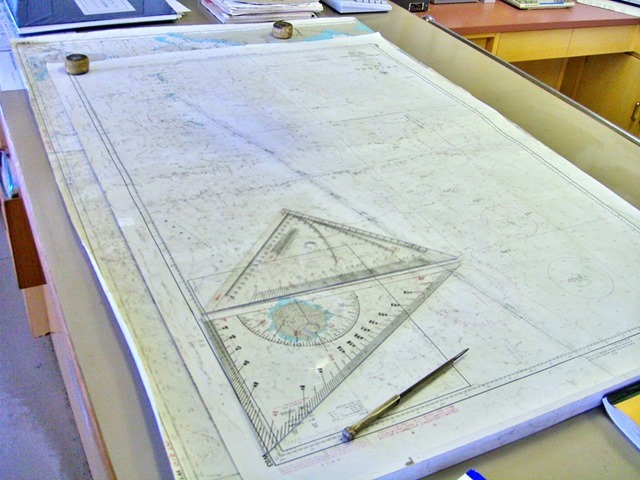

そしてエンジンルームを出た一行が次に案内されたのが操舵室。多分ほとんどの参加者が見たかったのはここだろう。

エンジンルームの重苦しい雰囲気から一転、明るく開放的な空間だ。

ここでも船のあらましや操舵方法の説明などを聞いた。その話を聞きながら自分は外が気になってしょうがなかった。なぜかというとぼちぼち聟島列島(むこじまれっとう)が見えてくる場所にいると思われたからだ。

説明が終わるとちょっとした自由時間となった。見物客はめいめい好きな所に散らばり、自分は窓の外を眺めた。

そしたら視界の先に島影が見えた。写っているのは北之島(写真左)、聟島(写真中央)と針之岩、媒島(なこうどじま:写真右)である。聟島列島にもかつてはわずかな定住者がいたそうだが、現在はすべて無人島となっている。

伊豆・小笠原諸島は全般的にそうだが、島の周囲が切り立っているところが多く険しい地形が想像される。そうした島のわずかな平地を探して人が暮らしている。なぜそんな厳しい所にわざわざ定住したのか、今の価値観で考えたらさっぱり分からない。

当時はアホウドリの捕獲やグアノ採集、サトウキビ栽培などで生計を立てていたと聞く。

再び室内に目を向けるとGPSによる現在位置表示のシステム端末があった。カーナビと違って15インチくらいの大きな画面に地図が映し出されている。

その画面も船が聟島列島の沖合を通過していることを示していた。

さて再び窓際に移動し撮影したのがこの写真だ。被写体は北之島。上に掲載した写真と比較してだいぶ寄っているのが分かると思う。

自分が持っているデジカメは光学3倍ズームなので、上の写真が最大にズームした状態で撮影したものなのだが、ではこの写真はどのようにして撮影されたものか。

正解はこれ。窓際に双眼鏡が置かれていたのでちょっと拝借してみた。

聟島と針之岩。

媒島。

嫁島(よめじま)。

とまぁ、こんな具合に撮影ができる。双眼鏡越しに撮影すると光量が落ちて暗い写真になってしまうので、PC上で補正している。最近のデジカメなら最大画素で撮影して後で切り取った方が手っ取り早いと思うが、もし画素数の低いカメラしかないとかズームが効かないというような場合には意外と使えるのでお試しいただきたい。

それはさておき、聟島列島の島の名前は聟、媒、嫁と家族の名前になっている。もちろん父島、母島もそうだし、父島列島の父島、兄島、弟島、孫島、母島列島の母島、姉島、妹島、姪島など、小笠原諸島の島々は軒並み家族の呼称が付けられている。

冒頭で述べたとおり小笠原諸島は日本人に知られていない島だったので、発見された時には島の名前も地名もなかった。領有するにあたり地名が必要になって、とりあえず片っ端から雑に命名したのだろう。

後半は聟島列島の撮影に終始してしまったが、自由行動の時間も終わって同時に船内見学ツアーも終了となった。

果てしない旅路のようにも思えた25時間半の船旅ももうあと1時間ほどで父島入港となって終わりを迎える。予想に反して全く退屈しない旅路だった。その分丸1日分のアクティビティなのでエントリは4回に分かれてしまったが。

ともかくぼちぼち船を降りる準備を始めなければならない。一旦船室に戻り荷物をまとめていつでも下船できる状態にしてから余った時間で再度デッキに出た。