岡山出張【3】(2023/09/17)

伊部屋:

写真は7900形8101である。その車両の後ろにクラシカルな和菓子屋さんの建物がみえる。

伊部屋と書かれたその店は、なんかいかにも美味しい和菓子を売っていそうな老舗の佇まいである。ふとカミさんから買ってきてほしいお土産リストの中に饅頭の名前が書いてあったことを思い出した。スマホのメモをチェックしたら、その指定されていた饅頭がこの伊部屋の大手まんぢゅうだった。何たる偶然。これは店が俺を呼んでいるに違いないw

店に入るとショーケースに大手まんぢゅうをはじめとする和菓子がたくさん並べられていた。

お目当ての大手まんぢゅうは一番小さい箱で4個入り390円で売られていた。カミさんからリクエストされているお土産リストにはこの饅頭を含めて3つのお菓子と製造者の名前が書かれていて、これらのうちどれかを買ってきてほしいということだ。恐らくこうした土産物は1箱に6個とか8個詰められているので、複数あると食べきれないというのがその理由だと思われる。

だが4個入りだったら1人1個なので持て余すことはないだろう。だったらこれを買って他のリクエストも全部買ってみるか。その方があれこれ楽しめて嬉しいと思うんだよな。万一お口に合わなかった場合のリスクヘッジにもなるし。ということでここでは4個入りを購入。

京橋と旭川の中州:

店を出るとほどなく京橋に差し掛かる。橋の上でやって来る路面電車を撮影したら絵になるかなと思いつつ歩いていたら、タイミング良く列車がやってきた。

7600形7601。まるで狙ったかのように大手まんぢゅうのラッピング電車だった。

肝心の写真は絵になってるようなそうでもないような・・・。

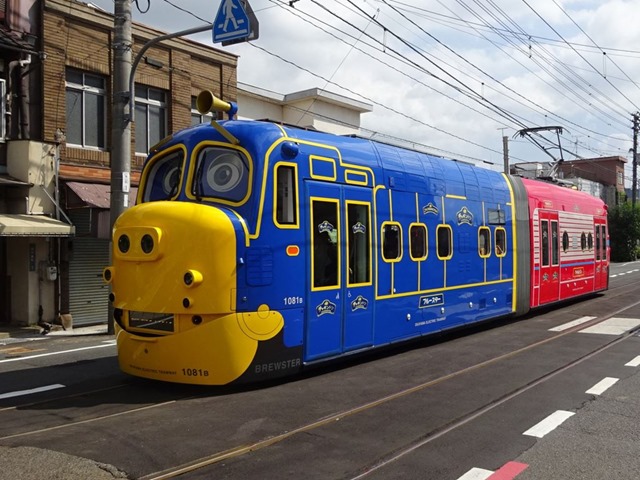

そしてチャギントンがまたやって来た。さっきすれ違っていった7601の残響がいつまでも消えないなと思っていたら、小さくなるどころかその音が再び大きくなった。あれ、と思って振り返ったらこいつが目の前にいた。そのせいで橋の上を走っている所は撮影できなかった。

しかし、なんか車両だけ見ていると夢があっていいなと思うが、背景とは馴染んでいない気がする・・・。

この京橋のあるあたりは旭川が3つに分流しており、数百m下流側で再び合流している。そこにある中州は西中島と東中島という名前が付けられている。中州といえば荒れ地であることが多いがこれらの中州には護岸が作られて多くの建物が並んでいる。

島と名がついているのだから島に上陸したことになる。ということで唐突だが島旅101番目、および102番目はこの2つとさせていただく。岡山県の島で初めて上陸した島ということになるが、やや微妙なところから始まったことについては見てみぬふりをする。

橋の上から見る中州の中はもっぱら古い人家だ。建物が古いこと以外何の変哲もない護岸沿いの宅地であったが写真には撮らなかった。別に撮影を憚られるような雰囲気があったといったこともないのだが、橋を渡りながら何度か写真に撮ろうかな、いや別にいいかな、と何度か繰り返している間に通り過ぎてしまった。

帰宅後に調べたらこの辺りには遊郭があったようだ。といっても現地での記憶を辿っても橋の上から見えた景色に遊郭があったことを感じさせるものは特になかったと思う。そのくらい何の変哲もない住宅地だがそもそも中州である。大雨が降ったら自然の猛威を真正面から受け止めないとならないような場所だ。晴れの国とはいえそんな荒れた日がないわけでもなかろう。

かつてこういう場所に居を構えなければならなかったのは、やはり街中や安全な場所にいることができない何らかの理由を持つ人だったはずだ。撮影しなかったのはなんとなく直感的にそんな背景を感じ取ったからかもしれない。

東山の車庫:

中納言の電停の辺りで9200形9201がやって来た。2車体連結の超低床構造になっている。最近全国各地の路面電車で流行しているデザインの車両だ。バリアフリー化の流れの中でこうしたデザインの車両が普及するのは良いことではあるが、路面電車らしい味わいからはだんだんと遠ざかっている気がしてなんとなくもの悲しいものがある。

チャギントンもこちらも形式は9200形で同一だ。車両の性能的には共通ということなのだろう。

で、ほどなく東山通りに合流し進路を左にとる。ここまで来るとラストスパート。7900形の8301が最後に見かけた電車だった。

そして終点東山に到着。電停のすぐ先にある車庫が目的地だ。例の3000形はまだ2両在籍しているらしいのだがここまでの経路上で遭遇することはなかった。もっとも6月から9月は運休という情報もあったので路上での遭遇にはあまり期待していなかったのだが、運休しているということは車庫で休んでいるはず。となればこの車庫に行けば見られるはずだ。

実際、グーグルマップのコメントには前年に車庫内で撮影された3000形の写真が掲載されていた。

だが、道路から見える敷地内のどこにもそれっぽい古武士の姿は見当たらなかった。チャギントンと7500形はいるのだが・・・。

敷地の塀に沿って脇道の方へと進んでみる。上述の写真もこの道沿いで撮影されたものある。

だが、こちら側にいたのは9200形1011と7000形7001だった。目の前がフェンスなので見づらいが、やはり3000形の姿はなかった。だとしたら今いずこ??もしかしたら営業運転中か?

結局3000形には遭遇できないまま、岡電の路面電車を追いかける散歩はこれで終了。

チャギントンミュージアムは入館料がかかるうえ、それほど興味があるわけでもなかったので外から眺めるだけに留めた。

岡山城:

時計を見るとまだ11時前である。ここからレンタカー屋まで15分もあれば着いてしまうのでまだちょっと早い。そこで当初の計画どおりもう少し歩いて岡山城を見に行ってみることにした。

上の写真に写っている路地を進んで行くと岡山城方面へ行くことができる。集落内の街路なので両脇はずっと住宅地が続いている。こういう道を歩いている方が楽しい。

再び旭川のほとりに出てきたら対岸の小高い丘の上に黒い天守が見えた。

それからさらに歩いて旭川のほとりの道に入り込むと城の石垣が見えてきた。奥には階段が見えるがここからそっちまで行く道が見当たらない。そのまま流されるように石垣の袂まで来るとこちらにも階段があった。が、門が閉じていて通行できない。はて、と思っていると、向こうからベビーカーに子供を乗せた家族連れが歩いてきた。その家族もどうやって天守に上がったら良いのかと首をかしげていた。

そのとき傍らのベンチに腰かけていた老人が、こっち側からは登れるところがないからずっと戻った所にある階段から登って、とその家族連れにアドバイスしているのが聞こえた。なんかRPGのイベントみたいだった。

それはいいのだが、こちら側から登れないのは想定外だった。近道だと思って入り込んだのだが、結局城の石垣をぐるっと半周させられるハメになった。全然近道じゃない。

ようやく城の北側にある廊下門の前まで来た。城が建っているこの小山を岡山といい、市名および県名の由来になっているとのこと。

この階段を登ると中の段と呼ばれる天守の一段下の広場に出る。ここには築城当初の石垣が残っていて見学することができるようになっていた。

さらに進むと不明門(あかずのもん)があり、そこをさらに登ると本段と呼ばれる天守閣の建つ広場となる。

そうして見えてくるのが天守閣である。壁が黒塗りになっていてカラスの濡れ羽のように見えることから烏城(うじょう)と呼ばれていたらしい。この城を建てたのが宇喜田秀家だそうだ。秀家といえば八丈島に島流しに遭った人である。八丈島では島に様々な文化をもたらした人物として今でも大切にされている。

さてここまで歩いてきて現在時刻は11:20。まだ時間がある。余裕があれば天守に登ってみようかとも思ったのだが入口前に観光客が列を作っていたので入場は見送った。とりあえず近くのベンチに腰掛けて小休止。遠目に城を眺めながら残りの時間をどう過ごすか考えた。ここから店までの移動時間を差し引くとあと20分ほどだ。だったらさっさと店に行くか。20分前に着いてもそれから手続きすることを考えたらほぼオンスケな気がする。

ということで念のため店に電話して少し早めに行ってもいいですか?と聞いたところ、準備できますという回答だったので、今から行きますと伝えて店に向かうことにした。

ちなみに旭川の対岸には岡山随一の名所である岡山後楽園が広がる。美しい庭園だといわれているが、まぁお金を払って庭園を見ても自分の感性では大した感想も出てこない気がしたのでここもスルーした。