岡山出張【7】(2023/09/17)

長島愛生園 歴史館:

ということで歴史館の前まで来た。

ひと気もないし窓のカーテンは全て閉まっている。見学の可・不可以前にそもそも開館しているのだろうか。

入口の前まで来たら館内の明かりがついているのが見えた。ということはやっているのだろう。

扉を開けようと入口の木戸の取っ手に手をかけた時、取っ手の所に「クヒ」と書かれていた。自分はこれを見て一瞬「死」と書かれているのではないかと空目してしまった。そんな縁起でもない・・・「タヒね」のせいだ。ネットスラングの見すぎだな。

もちろんこれは右書きで「ヒク」と読むのが正解。よく見ると右の取っ手と左の取っ手でフォントが微妙に異なっている。ひとつひとつ手作りされたものなのだろう。そういう扉が残っていることにこの施設の歴史の重さを感じた。

入ってすぐの所に受付があった。がここにも人の気配がない。よく見ると、現在係員が不在のため受付票に必要事項を記入して見学してくださいというようなことが書かれているスタンドが立てられていた。ということはとりあえず見学できるようだ。必要事項を記入して館内にお邪魔してみた。

ここは土足禁止ということで玄関で靴を脱いで上がる。玄関の土間には3足の靴が揃えて置かれていた。家族連れが見学に来ているらしい。

ここまで全くひと気がなかったのに、ここへきて他の見学者と出くわすというのもなんか変な感じだが、自分以外にも見学者がいることに少し安堵した。

建物は1930年(昭和5年)の開園に合わせて建設されたもので実に築93年となる。その割には建物内の壁面などは綺麗に修繕されていて古さを感じない。天井は美しいアーチを描いていてとても手が込んでいる。その一方で扉の造りなどは古い建物らしいデザインが残されている。

入って右の部屋が先駆者の紹介という部屋。こちらにはこの園の設立ならびに運営に携わった3名の方の写真と解説が掲げられていた。

その3名とは光田健輔氏、神谷美恵子氏、小川正子氏である。光田氏は隔離政策を推進し愛生園の設立に尽力した人物であり、神谷氏は愛生園の精神科医として、小川氏も医師としてそれぞれ園で勤務していた。小川氏はその後この園での経験を基に小島の春という小説を出版した。この小説は当時の世相ともマッチしたちまちヒットして映画化までされたのだが、それは隔離政策推進に向けて世論を盛り上げる役割を果たしたという。

本来のらい予防法成立や全国の療養施設建設を推進した意図は、臭いものにフタといった差別的なものではなかったのだという。ハンセン病は伝染病であるので公衆において二次感染を防ぎ、かつ患者を保護して療養させるための施設が必要である、というのが光田氏の掲げる理念だったようだ。その点で言えば当時の欧米で主流となっていた方針に沿った形になっている。

だが、ハンセン病患者の取り扱いの実態は、強制隔離や断種・中絶といった優生思想的な考えが強いものであり、ハンセン病元患者が長らく人間としての尊厳を奪われ、塗炭の苦しみを味わうような人生を余儀なくされた原因となっている。

現実が理念と大きくかけ離れてしまったのは何故なのだろうか。理念に表裏があったのか、それともどこかのタイミングで理念が変節したのか。残念ながら展示の資料にはその光と影の部分についての説明がなかった。なので彼らを崇高な理念でハンセン病撲滅を目指した人物なのか、患者から尊厳を奪い偏見の渦中に突き落とした張本人なのか、あるいは、彼らの理念とは裏腹に残酷な政策を推進した人物が他にいるのか・・・。どう評価すればよいか判断が付きかねた。

その隣の部屋は園長室だ。流石に良い設えである。だが、この部屋の解説に書かれていた内容はちょっとスッと呑み込めなかった。

玄関で靴を見かけた家族連れはこの向かいの部屋で映像を見ていて、パパは座ったまま居眠り中だった。

今度は玄関の左側へ。ひとつ目の部屋は医学的な視点でのハンセン病についての展示だった。

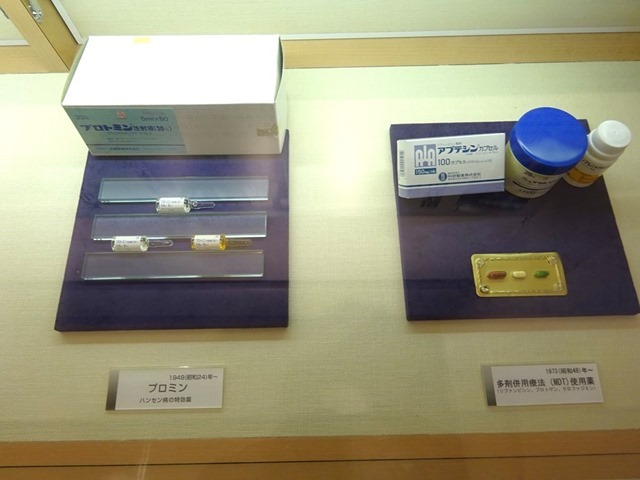

らい菌とその発見者であるハンセン氏についてやその治療法の歴史などが解説されていた。

現在はMDTと呼ばれる多剤併用療法が治療法のメインとなっている。右側のパッケージがそれだ。薬剤はひとつのパッケージにまとめられていてまるで信号みたいだが、妙にパッケージが仰々しいのは何故だろう。

突き当りの部屋が常設展示室。入口の真ん前に昭和ごろの島の様子を再現したジオラマが展示されていた。

このジオラマは2つの島が繋がっており、そこに橋は架かっていなかった。やはり元々は1つの島だったようだ。

中央やや右に森と同化するように建っているのが今見学している歴史館。当時は事務本館と呼ばれる建物だった。

そしてその右側に赤い線が引かれている。ここから右側が隔離エリアとなっていて線の場所に立入禁止の立札が掲げられていたらしい。入所者はこの線よりも西側に行くことはできなかったのだ。

そこからさらに右側の様子。基本的な区割りは当時からあまり変わっていないようだ。

ただ、ちょっとギョッとしたのが画面左下に見える断崖である。

その断崖に「自殺場所」と書かれている。もちろん自殺したい人はこちらへどうぞ、と案内が出ていたわけではないだろうから、将来を悲観した入所者の身投げが多く発生した場所ということなのだろう。そういうネガティブの極地のような情報は普通あまりオープンにしないものだが、それをあえて記載してアピールしなければならないほど、この島には救いがなかったのだろうか。想像して空恐ろしい気持ちになった。

そのほかの展示物は園の歴史とそれにまつわるトピックとなっていた。

患者がここに収容される時その移送はひたすら秘匿された。特別に仕立てた収容列車(もっぱら貨車)で移動し、最寄駅で降りた後はこっそりと専用のバスに乗り換え、更に島へ渡るのも職員とは別の船に乗せられたそうだ。

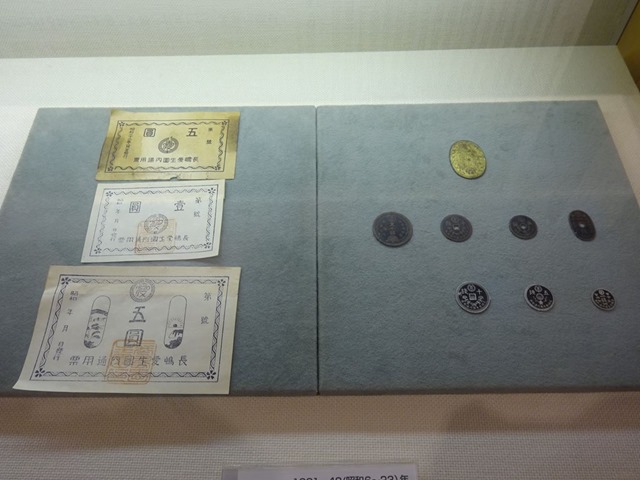

このいかにもニセモノ臭い紙片と硬貨。これは園内通用票と呼ばれるものだ。いわば園内でのみ通用する通貨である。

現金を所持していると逃走資金となる可能性があるので、その防止のため収容される時に同一価値の園内通貨に交換されたという。

他にらい病政策にまつわる国の動きなどの展示があったが前述しているので割愛。

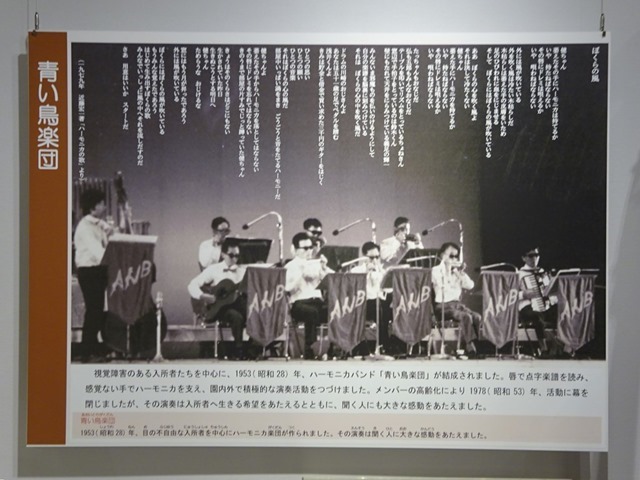

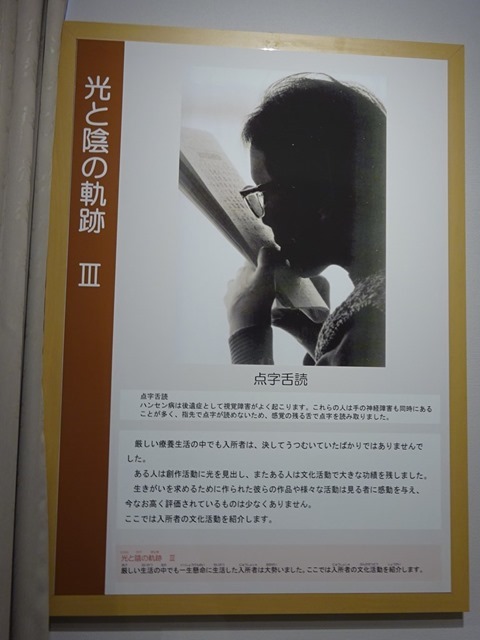

入所者はこうした受難があっても落胆する人ばかりではなかったそうだ。なんと楽団を作り上げている。その名は青い鳥楽団。ハンセン病の合併症によって彼らのほとんどは視力を失っていた。つまり楽譜を読むことができない。視力を失っている人が文字を読む手段として点字があるが、彼らは四肢の神経も麻痺しているため、点字を解読することもできなかった。

そこでまだ感覚が残っている舌を使って点字を読んだのだという。点字舌読というそうだ。舌先で点の感触の違いが分かるものだろうか。

彼らは壮絶な苦労の末、舌先で点字の形を判別する能力を身につけたのだった。

そして楽器の演奏にはもっぱら指先を使うわけだが、彼らにはそれも叶わない。そこでハーモニカを使う事でそのハンディキャップを乗り越えたのだそうだ。

続いて2階の展示室に移動。

2階は企画展示室と映像ブースがあった。

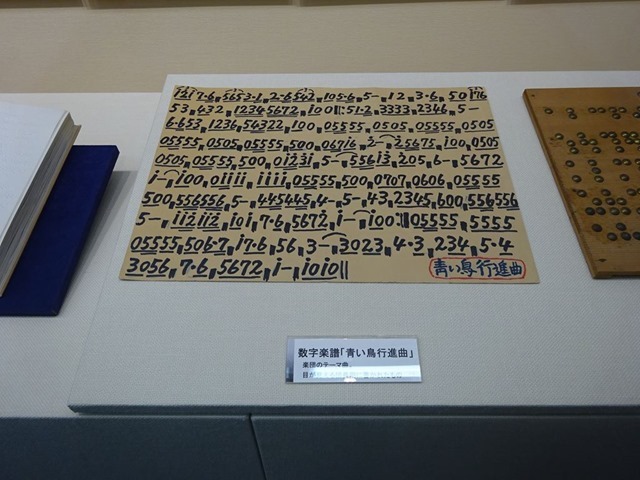

企画展示室のひとつに青い鳥楽団が使っていたという数字で書かれた楽譜が展示されていた。

五線譜に慣れた自分からすると、これをどのように解読してよいのかさっぱり分からないが、例えば雅楽の楽譜であったり三線の工工四(くんくんしー)、お経の声明(しょうみょう)など五線譜以外の譜面を読むものはいくらでもある。彼らにはこうして書かれた楽譜の方が読みやすかったのだろう。

さて、歴史館の見学はこの辺にして外も見に行ってみよう。

もちろん他の展示物もひととおり目を通している。が、それについてはこの後見に行った施設をコメントする際に一緒に紹介したい。

唐突に軽トラの写真だが、よく見るとナンバーが園内専用の物になっている。ということは園内の道は私道か(公道だったら走ることができない)。自分がここまで走ってきた道は作りは公道のそれに準じている感じだったが、あれも公道ではなかったのかもしれない。ということは事と次第によっては不法侵入を咎められた可能性もあったということだ。結果的に杞憂だったがこの車のナンバーを見て少しヒヤッとした。