岡山出張【15】(2023/09/18)

カブトガニ博物館:

ということでこちらがカブトガニ博物館。大きなドームはカブトガニの甲羅をイメージしたものであるらしい。

入館料は500円。購入して館内へ。

お約束どおりカブトガニもマスコット化されていた。ただ実物とは似ても似つかない。これでいいのだろうか。名前はカブニ、カブ海、カブ希、カブ望だそうだが、カブが名字でニ海希望が名前・・・ではないと思う。女の子キャラにカブキとつけるのはいかがなものか。

その実物はこんな感じ。入口入ってすぐの所に2mくらいある大きな水槽があり、そこでカブトガニが3匹ほど泳いでいた。心なしか広い水槽を持て余しているようにも見えた。

中にいるカブトガニたちは活発に動き回っている。砂に半分体を潜り込ませてじっとしているイメージだったのでちょっと意外。なんなら水槽の壁を登ろうとしてこちらに腹をみせたりしている。

どこへ行きたいのか・・・。

普通の海の生き物だったら、こんな無防備に動き回っていたらすぐ大きな魚の餌食になってしまうだろうが、そこはカブトガニ。大きな甲羅による防御力は万全なのだ。これを食べようとしたらまず甲羅をひっくり返さなければならない。手足を持たないあらかたの海の生き物にとってそれは容易ではない。

まさしく、よくそこに気づいたなと思う進化だが、その代わりデカい甲羅のせいで動き回るのが大変そうだ。

カブトガニはカニの名がついているが、カニやエビとはあまり近くない種であるそうだ。驚いたことにどちらかというとクモやサソリの方が近いらしい。確かに腹側から見てみると足の生え方とか、頭の形とかがエビやカニっぽくない気もする。

進化の過程で4億年前にこの姿形になって以来ずっと形を変えておらず、その貴重さから生きた化石と呼ばれ、国の天然記念物にも指定されている。日本での生息域は北九州沿岸から笠岡辺りまでの本州瀬戸内海沿岸だそうだ。

鉄壁のガードを持つカブトガニにとって天敵らしい天敵と言えば、やっぱり人間だよなぁ。何せ道具で掬ったり手でつかみ上げられたりしたら、流石のカブトガニもなす術がない。だが幸か不幸か、食材として見た場合のカブトガニはでかい図体をしている割に食べられるところが少なく、そのうえ食べてもあまりうまくないらしい。おまけに捕獲した時に網を切ってしまったりするので漁師からも疎まれているそうだ。

そのように人間にとって残念な生き物であったことが、カブトガニを生きながらえらせた要因なのかもしれない。

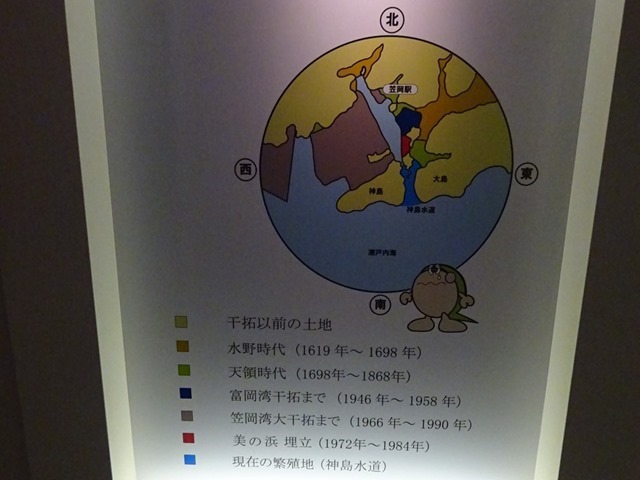

だがその環境は盤石というわけでもない。特に最大の生息地である笠岡市沖は前述のとおり古くからかなり大規模な干拓が行われている。上の写真を見てもらうと分かるが、江戸時代以前は黄色の部分しかなかった陸地が現在では濃淡の青色で着色されたエリア以外、全て干拓によって陸地化してしまっている。

沖合に点々と浮かんでいた島々は全て陸続きになり、こうした浅瀬の海岸を好むカブトガニの生息域が大きく減少している。やっぱり最大の敵は人間であるようだ。

島というと敏感に反応してしまう自分がいるわけだが、少し調べたところによると中世には笠岡市から浅口市にかけて国道2号線や山陽線が通っている平地も全て海だったらしい。そう考えるとその干拓の規模は相当なものだ。ちょっとまだ調べ切れていないのでそれ以上のことは書けないが、航空写真で見ても田畑の中に鎮守の森的にこんもりとしているようなところがちらほらと見られる。こうした場所も昔はみんな島だったのかもしれない。

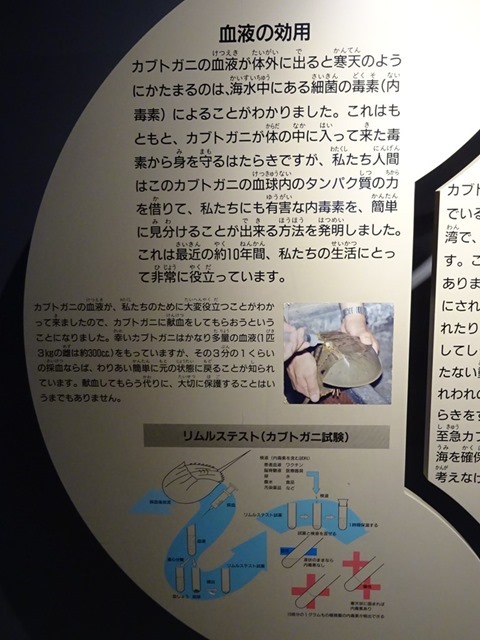

カブトガニの血液はイカなどと同様青色をしているそうだ。その中の成分に毒素に反応して凝固する成分があり、それが人間の世界においても毒素を見分けるための試薬として使えることが分かったため今では定期的に献血してもらっているとのこと。

外観でも目立っていた中央のドーム状になった部分はシアタールーム兼イベントスペースになっていて、館内見学中に丁度映画が上映されていた。例のキャラクターが宇宙船に乗って旅する?みたいな内容のようだった。展示物を見学しながら端々の音声を聞いていただけで映像を見ていないので間違っているかもしれないが、まぁ小さい子供向けのコンテンツである。

ここは博物館としては割と立派な建物なのだが、そのせいか展示物が息切れしている感じがする。カブトガニは貴重な生き物であり、そして人間の営みによって数を減らしつつあるわけだが、残念ながら同じ事が懸念されているイルカやクジラ、ウミガメと較べたら人気がイマイチである。情報発信の仕方次第ではもっと注目を集める可能性もあるが、そもそも愛嬌といった点でイマイチだしな・・・。故に展示内容もそれほど盛り上がらない。

そのせいかどうか分からないが、カブトガニ博物館を名乗っているにもかかわらず、館内展示の3分の1くらいは恐竜の化石などが展示されていた。市のホームページによると、カブトガニが誕生した時期に闊歩していた生き物である恐竜を展示することにより当時の地球環境を知ってもらおうという思いでそうしているらしい。うーん、言わんとしたいことは理解できるが、やっぱりちょっとこじつけ感が拭えない。

まぁ、子供なら恐竜の姿を見ただけで大興奮だろうから、それはそれでよいのかもしれないが。

建物の2階は展示エリアと休憩スペースになっていた。休憩スペースから見た笠岡湾の風景もまたなかなか風光明媚だった。

こちら側から見ると干拓エリアは山の反対側なのであまり目立っていないが、山の裏側には実に東京ドーム250個分という広大な干拓地が広がっている。

受付に戻ると右手方向に薄暗い通路が伸びているのが見えた。その突き当りに別の建物へ続く渡り廊下があったので行ってみたら、飼育、保護の施設だった。

中は小ぢんまりとしていて、部屋の半分が展示施設、残りの半分が飼育施設となっていた。展示施設となっている方には磯の生き物などが水槽で飼育されていて簡単な解説が添えられていたが、カブトガニは小さな水槽に幼体が展示されているのみだった。

飼育施設はガラス越しに様子が見えるが、色々やりかけている感じの機材などが置かれているものの職員の姿はなかった。

渡り廊下の途中から飼育水槽が見えるがなんか水が濁っている。カブトガニは環境が整っていればきれいな水じゃなくても育つのだろうか。

ひととおりの見学を済ませて最後にトイレをお借りした。その入口に髭の紳士のイラスト、、、と思ったらカブトガニだった。まんまとだまされた。トイレにはベビーチェアが設けられているらしいのだが、そのピクトの上に紳士が描かれているので、パパが子供に何かを言おうとしている吹き出しのようにも見える。

博物館は1度見ておいて損はないが、2度は来なくてもいいかなという感じの施設だった。とりあえず訪問が叶って満足。